Una bandera es una pieza de tela, normalmente rectangular, aunque puede adoptar formas muy variadas, que se sujeta por uno de sus lados a un asta, o se cuelga de una driza. Se utiliza para identificar o representar a una persona o grupo de personas. También puede servir para transmitir señales para comunicarse. El estudio de las banderas se conoce como vexilología. BANDERAS HERÁLDICAS Una bandera heráldica es una bandera que basa su diseño solamente en los elementos de un escudo. |

BANDERAS

Banderas de las provincias españolas.

En España, una comunidad autónoma (C. A.) es una entidad territorial que, dentro del actual ordenamiento jurídico constitucional español, está dotada de autonomía, con instituciones y representantes propios y determinadas competencias legislativas, ejecutivas y administrativas, lo que la asimila en muchos aspectos a entidades federadas, por tanto podría decirse que España es cuasifederal.

Las ciudades autónomas.

Las ciudades autónomas de España son Ceuta y Melilla, ubicadas en el norte de África y limítrofes con Marruecos. Estas dos ciudades poseen competencias superiores a las de un municipio (pueden decretar regulaciones ejecutivas), pero inferiores a las de una comunidad autónoma (puesto que no tienen cámaras legislativas propiamente dichas).

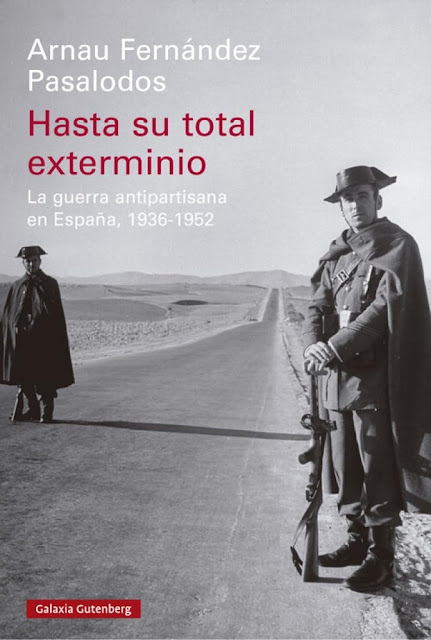

LIBROS | HISTORIA Aquellos partisanos a los que llamábamos guerrilleros. Sobre el libro del historiador español Arnau Fernández Pasalodos titulado Hasta su total exterminio: la guerra antipartisana en España, 1936-1952. José Luis Ibáñez Salas 20 de marzo de 2025 Durante mucho tiempo leí cuanto se publicaba sobre la lucha guerrillera contra la dictadura franquista. Por eso, cuando vi el interés historiográfico suscitado por un libro publicado en 2024 por el historiador español Arnau Fernández Pasalodos titulado Hasta su total exterminio: la guerra antipartisana en España, 1936-1952, no dudé en que tenía que leerlo. Y lo he hecho. Comienzo por referirme a dos palabras: extraordinario y partisano. El libro es extraordinario. Se trata de una gran obra escrita por un historiador que logra explicar un aspecto importante del pasado sucio reciente español, el de la lucha contrainsurgente de las autoridades franquistas contra el peligro de los huidos, los emboscados, los maquis, los guerrilleros, a base de emplear preferentemente fuentes archivísticas poco (o nada) utilizadas hasta ahora por la mejor historiografía. De otro lado, el uso de la palabra partisano para referirse continuamente y casi de forma exclusiva a quienes combatieron tras la derrota en la Guerra Civil (y aún ya durante el transcurso de ésta) al Nuevo Estado surgido con la victoria del entramado que pilotó monolíticamente el dictador Francisco Franco requeriría una explicación que soy incapaz de dar, y que tampoco el autor aporta en momento alguno. Hasta que tuve noticia del libro de Fernández Pasalodos no había tenido noticia de ella, de la palabra partisanos, relacionada con los guerrilleros, huidos, emboscados, maquis, combatientes antifranquistas (que con todas esas palabras nos hemos referido, prefiriendo el uso de la palabra guerrilleros, cuantos nos hemos dedicado a escribir y a editar, desde presupuestos vinculados directamente con los usos de los historiadores, sobre aquellos luchadores clandestinos). Un pero a lo de extraordinario. La extenuante intervención del autor para pretender demostrar que su libro ha venido a cubrir una serie de lagunas (muchas) historiográficas que él había detectado y que él ha acabado por saber, ya digo, subsanar tras una inmersión singular en aquellas fuentes que habían sido ignoradas o mal consultadas. Parecería como si Hasta su total exterminio hubiera venido a salvarnos la vida historiográficamente hablando. Y no, mucho de lo que leo en él, casi todo, estaba ya en la bibliografía profesional. Aunque, eso sí, aquí se evidencia y resalta y reitera hasta convertir algo que se había dado por implícito en información explícita de carácter historiográficamente revolucionario. Fernández Pasalodos escribe su libro para responder dos preguntas relacionadas con su bisabuelo: “¿Cómo fue posible que un pastor oscense muriera de un disparo a bocajarro efectuado por un guardia civil a principios de 1948? Es más, ¿por qué los miembros de la Benemérita no terminaron siendo investigados por asesinato, sino que los responsables del operativo fueron recompensados con diversas cruces al mérito militar?” ¿Cómo era la España de 1948 para que tal cosa sucediera? ¿Quiénes, por qué y cómo gobernaban España en aquel año? ¿Cómo se había llegado hasta ahí? “El levantamiento armado de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil fue fruto de la voluntad de los rebeldes por imponerse, a cualquier precio, sobre el Gobierno legítimo de la Segunda República. El Ejército golpista ejerció una violencia masiva, estructural y preventiva que fue a su vez catalizadora y generadora de un Nuevo Orden”. Demostrar que la violencia extrajudicial estuvo organizada y reglada desde las más altas instancias durante la dictadura franquista, al menos en lo que respecta a su lucha contra el movimiento guerrillero (una expresión ésta, movimiento guerrillero, que el autor no usa casi nunca), es el objeto de Hasta su total exterminio. “La documentación, original e inédita, del Ejército rebelde y de la dictadura relativa a la contrainsurgencia que aparecerá en estas páginas”, dice el autor, consigue explicar cómo ocurrió aquella violencia extrajudicial “y dotará de mayor contenido a los trabajos de los especialistas que llevan años señalando que aquella no fue irracional, sino congruente con sus formas y objetivos. Es más, dicha violencia fue parte consustancial del proyecto golpista”. Todo esto, este trabajo historiográfico, tiene finalmente como fin último “que las generaciones venideras rechacen los conflictos armados como vías para solventar sus problemáticas”. Los amnésicos: la consciencia de la fragilidad de las identidades heredadas A lo que llamamos Guerra Civil española deberíamos llamarlo “guerra irregular española” o algo así, según esta obra, y esa guerra irregular se extendió a lo largo del periodo que transcurre entre 1936 y 1952 (un tiempo durante el cual “una parte importante de la geografía peninsular fue el teatro de operaciones de una guerra asimétrica”). La cronología de ese largo periodo que establece Fernández Pasalodos, “en el que se experimentaron episodios de guerra regular e irregular”, es el siguiente:

Lo que se produjo ya desde julio de 1936 fue “la huida al monte de miles de republicanos que se vieron obligados a defenderse de un para-Estado marcadamente violento y vengativo, que además gozaba de mejor organización militar y de mayor número de combatientes y potencia de fuego”. Esas “partidas de resistentes republicanos no combatieron a las fuerzas estatales de forma directa, sino que recurrieron a sus redes de colaboración, a los robos, a los sabotajes y a las emboscadas” con la doble finalidad de “resistir el mayor tiempo posible y “poner en cuestión la legitimidad de las nuevas autoridades”. Paco Cerdà nos hace 'presentes' los tiempos terribles del año 1939 español- En la década de 1940, no podemos “diferenciar la guerra de la posguerra en o al menos en las zonas afectadas por la presencia de la resistencia armada republicana”, de manera que “hubo provincias en las que convivieron espacios de posguerra y otros de larga duración de la guerra”. Una época en la que, en el marco de la lucha antiguerrillera, de la guerra antipartisana, tanto los rebeldes como la dictadura “cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad”, con una singular diferencia: no actuaron ambos de forma simétrica y mientras la Guardia Civil y el Ejército (sobre todo aquélla, que es la que casi por completo combatió la insurgencia) tenían como objetivo la eliminación del enemigo (“del otro”) en su totalidad (“recibieron durante dieciséis años órdenes de no hacer prisioneros, de aplicar masivamente la ley de fugas y de torturar a partisanos y civiles”), las agrupaciones guerrilleras no hicieron tal cosa, lo cual no quiere decir en modo alguno “que la guerrilla no matase –de hecho, es bien sabido que sus miembros cometieron centenares de asesinatos–, pero su objetivo último no era asesinar a los guardias civiles y soldados que los perseguían, ni tampoco hacer imposible la vida de las comunidades rurales”. El autor habla de las “políticas eliminacionistas dirigidas contra la población civil” como una constante en aquellos espacios rurales (prácticamente en su totalidad) de guerra irregular. “En la guerra antipartisana se impuso el imperativo militar: cualquier medio estaba justificado en pos de la victoria”. Las provincias donde estuvieron los “focos de lucha antipartisana sostenidos en el tiempo” fueron Córdoba, Jaén, Málaga, Granada, Sevilla, Huelva, Almería, Cádiz, León, Zamora, Asturias, Santander, La Coruña, Orense, Lugo, Pontevedra, Ávila, Navarra, Vizcaya, Huesca, Zaragoza, Teruel, Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz.

Y “los habitantes del medio rural se convirtieron en actores fundamentales de la guerra irregular, encontrándose entre los objetivos principales de la violencia contrainsurgente”: la dictadura del general Franco “pretendió y logró agravar las condiciones de vida en estos espacios con tal de evitar que los paisanos ayudasen a las partidas”. Hay que destacar que, por encima de todo, lo que Fernández Pasalodos persigue con denuedo a lo largo de todo el libro (infectado de tantas actuaciones de carácter insurgente, contrainsurgente, a menudo violentas, que se diría que el primer franquismo, una expresión que el autor no emplea nada más que una vez en todo el libro, pese a ser el ámbito historiográfico temporal en el que transcurre, no hubo más que altercados y combates entre los partisanos y la Guardia Civil, uno tras otro, uno tras otro…) es desnudar cualquier visión que tache de irrelevante la resistencia armada desde 1936 hasta 1952. A tal fin, escribe, por ejemplo, que “en los ocho años comprendidos entre 1944 y 1952 el dictador tuvo que estampar su rúbrica en 811 ocasiones, o lo que es lo mismo, firmó una recompensa por méritos de guerra cada cuatro días, datos que demuestran la centralidad que cobró la guerra antipartisana en la década de los cuarenta”. En esos años, los partisanos que “fueron liquidados” ascienden a 2.173. ¡2.173! También que “la guerra antipartisana, tanto en España como en Europa, se convirtió en una guerra contra las comunidades que vivían en los teatros de operaciones de los conflictos irregulares. Tanto es así que podemos afirmar que la contrainsurgencia se dirigió contra los civiles y el medio natural, además de contra las guerrillas”. En estos “enfrentamientos asimétricos” no hay un espacio de guerra delimitado, lo que hace difícil “diferenciar a los combatientes de los no combatientes”. Tan es así que, llegamos a leer en el libro, “la destrucción del medio natural no fue casual ni fruto de la improvisación, sino una estrategia contrainsurgente calculada con escuadra y cartabón”. Llegados a 1951, el autor escribe que, en ese año, “el destino de la guerrilla republicana estaba sentenciado”. De las organizaciones más desarrolladas, las llamadas agrupaciones, “solamente habían sobrevivido en el Levante, en Aragón y en Andalucía Oriental, pero con pocos combatientes”. A falta de comunicación con el exterior y sin “planes solventes para evacuar a los hombres”, muchos guerrilleros acabaron tomando “individualmente la iniciativa para salir del atolladero en que se encontraban”, e incluso algunos de ellos llegaron a colaborar con la Guardia Civil. El Movimiento Nacional Creo que si hay unas páginas en las que Hasta su total exterminio cobra su verdadera dimensión de obra singular en el panorama historiográfico dedicado a estudiar la resistencia armada contra la dictadura del general Franco ésas son las dedicadas a la dureza de las condiciones en que vivieron los guardias civiles la lucha antipartisana.

Fernández Pasalodos muestra una y otra vez que fue el propio Franco quien ordenó y supervisó no ya la puesta en marcha de la guerra sucia, que también, sino “las intransigentes medidas de control sobre la tropa encargada de la contrainsurgencia”. Por si alguien pudiera acogerse a aquello tan usado por los historiadores franquistas y los revisionistas de pero sin el conocimiento de Franco. “En el periodo de 1943 a 1952, el estrés, la alimentación precaria, las enfermedades mentales, la inexistencia de cobertura sanitaria y los riesgos de la propia guerra elevaron la cifra de fallecidos de una media de 125 hombres anuales hasta 257, con un pico máximo en 1946, consecuencia directa del auge partisano: ese año el número de fallecidos se elevó a 378. En líneas generales, los guardias civiles destinados a espacios de guerra antipartisana sufrieron una flagrante precariedad material y se jugaban la vida cada vez que salían al monte, y todo por un sueldo miserable. No es exagerado afirmar que conformaron el «auténtico lumpenproletariado del régimen dictatorial», pues una parte importante de quienes ingresaban en el cuerpo no lo hizo por afinidades ideológicas ni por las ganas de participar en la guerra antipartisana, sino por pura necesidad económica”. Entre 1944 y 1952 “murieron en combate directo contra las partidas un total de 256 guardias civiles, y otros 369 resultaron heridos, unos números que podrían duplicarse fácilmente si contásemos también con datos fidedignos para el periodo 1936-1944”. Eso leemos en el libro, aunque páginas más tarde, lo que se nos dice es que “los enfrentamientos armados durante la guerra antipartisana causaron la muerte de más de trescientos guardias civiles entre 1943 y 1952”. Para el año 1947, el autor recoge 144 muertes de guardias en aquel teatro de operaciones irregulares: “fue el año con más víctimas”. El 18 de julio de 1936 español. Dicho todo lo dicho sobre la centralidad de la lucha antipartisana en la España de Franco, el autor nos comunica bien avanzado el libro que “en los espacios de guerra antipartisana la falta de combatividad fue la tónica general”. Algo que cuadra más con esa historiografía a la que tantas pullas lanza Fernández Pasalodos, quien explica que “en cualquier cronología y latitud encontramos numerosos ejemplos de guardias civiles que rehuyeron los enfrentamientos de forma intencionada. La Guerra Civil estuvo atravesada hasta 1952 por el miedo a la muerte de los encargados de llevarla a cabo”. De hecho, “los guardias desplegados en la guerra irregular en general se decantaron por mantener una actitud poco combativa y tendente a establecer pactos de no agresión con las guerrillas”. En suma, “el golpe de Estado fallido y el inicio de la Guerra Civil abrió espacios de guerra irregular en los que las autoridades militares rebeldes dictaminaron que no había que hacer prisioneros, ni entre los guerrilleros ni entre sus colaboradores reales, potenciales o imaginarios”. Este libro presume (su autor, más bien) de acreditar que “el propio Franco, sus ayudantes en el Cuartel General del Generalísimo y otros mandos rebeldes tomaron cartas en el asunto y organizaron una guerra antipartisana con fines eliminacionistas”. El título de la obra de Fernández Pasalodos proviene de… “La orden fechada en agosto de 1941 de Eliseo Álvarez-Arenas, entonces director general de la Benemérita, es paradigmática: ‘a los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su total exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema’”. Aquellos guardias civiles y aquellas fuerzas auxiliares “que asesinaron a más de 8.000 hombres y mujeres entre 1939 y 1952 no fueron castigados porque cumplían órdenes”. Asesinatos que fueron recompensados, no castigados, porque el objetivo era ganar la guerra antipartisana, sin importar ni la legitimidad y legalidad de esos métodos “ni la imagen internacional que podían proyectar de la dictadura”. La dura represión contra la población civil y contra las partidas es lo que causó la victoria de los contrainsurgentes, algo que se da por efectuado en el año 1952, pues al año siguiente se produjo “la desmovilización de la tropa encargada de la lucha antiguerrillera”. |

Arnau Fernández Pasalodos: «Quería ofrecer el lado humano de los guardias civiles que participaron en la lucha antiguerrillera» Entrevista al doctor en Historia Herme Cerezo miércoles, 9 de octubre de 2024, Último viernes de septiembre. Sol por la calle. Penúltimos coletazos del calor. Al otro lado del teléfono se asoma Arnau Fernández Pasalodos (Barcelona, 1995), un joven doctor en Historia, investigador posdoctoral en el Centre for War Studies del University College Dublin, que ha publicado algunos estudios en diversas revistas. Hace unos pocos meses ha aparecido por las librerías de nuestro país ‘Hasta su total exterminio. La guerra antipartisana en España, 1936-1952’, editado por Galaxia Gutenberg, volumen que recoge el fruto de su tesis doctoral y donde el historiador barcelonés estudia un fenómeno ya tratado, tanto por la ficción como por la historiografía, como es la guerra de guerrillas, partisana o asimétrica, la de los maquis en román paladino, que se prolongó hasta el año 1952. Fernández Pasalodos se adentra en la lucha y en las dinámicas que determinaron el funcionamiento de la Benemérita durante los primeros años de la Dictadura Franquista. ‘Hasta su total exterminio’ es un texto poliédrico que habla de la represión ejercida contra los partisanos, al tiempo que dirige el foco sobre la auténtica realidad que vivieron los guardias civiles en ese tiempo, algo completamente novedoso para los lectores amantes de la Guerra Civil y sus prolongadas secuelas. El punto de partida del texto lo constituye el bisabuelo de Arnau, Manuel Sesé Mur, asesinado durante la posguerra. Este luctuoso hecho estimuló todo el proceso investigador subsiguiente mediante un peregrinaje por archivos y bibliotecas. Con el mediodía ya pasado y el piloto rojo encendido, la grabadora comenzó a registrar las respuestas del investigador barcelonés, bañadas en su peculiar acento granadino, propio de la tierra de sus ancestros. Arnau, me llama la atención que un doctor en Historia con solo 29 años, se interese por la Guerra Civil, su universo y consecuencias, ahora que a mucha gente joven parece no preocuparle este asunto, por decirlo de manera suave. Es cierto. Desde hace un año, más o menos, veo que se ha producido una contra-respuesta al interés que había antes por las víctimas del conflicto y sus familiares, y que las generaciones jóvenes se han hecho eco de visiones revisionistas. Para ser sincero creo que, si este libro existe, es porque ya desde pequeño en mi familia se hablaba de mi bisabuelo, Manuel Sesé, cuya historia no estaba clara del todo. Mi abuela hablaba muy bien de él, decía que era una persona muy politizada, con tendencia de izquierdas, alguien que luchó por un mundo más justo y libre. Al mismo tiempo fue un hombre enigmático, casi mítico. Este libro y todas mis investigaciones proceden del interés por conocer qué le ocurrió realmente. Como bisnieto de Manuel Sesé, ¿te ha resultado difícil observar el equilibrio y la distancia que todo historiador debe mantener en una investigación como la tuya? ¿Has sentido repercusiones emocionales? Es un ejercicio complicado, no tanto porque el resultado pueda estar viciado por mi ideología de izquierdas, mi experiencia o mi background, sino por el tema del tratamiento que yo quería dar a los victimarios. En el caso de mi bisabuelo y de otros muchos represaliados franquistas, la dificultad radicaba en no presentar a los victimarios como gente violenta sin más, cosa que les ha ocurrido a otros compañeros y compañeras que, al tratar este tema, han caído en la facilidad de brutalizar a los guardias civiles o policías armados. Yo pretendía ofrecer el lado humano de estos seres, personas con pensamiento propio, con familia y con pasado, que actuaron como lo hicieron por algún motivo concreto, y a los que su actividad profesional llevó a convertirse en asesinos. Una dificultad añadida lo constituyen las formas brutales con las que murieron los guerrilleros. Cuando recibí la documentación sobre mi bisabuelo, sentí un contraste de emociones. La idea de pensar que allí encontraría lo que realmente le había ocurrido a Manuel Sesé me hizo estar varios días sin abrirla. Luego, al acceder a su autopsia y enterarme de cómo le habían disparado, estuve tres semanas sin escribir. Fue un impacto muy fuerte, porque describían cómo lo asesinaron sin ningún tipo de filtros. Y me costó mucho gestionarlo. Hubo también otros momentos en los que tuve que parar porque me encontraba mal. Mientras preparabas la tesis doctoral que ha dado origen a ‘Hasta su total exterminio’, trabajaste en varios sitios para continuar con tu proyecto, un esfuerzo duro, duro. Cuando uno hace una tesis doctoral lo normal es llevarla a cabo mediante algún tipo de contrato, una ayuda pública o privada. Sin embargo, últimamente las ayudas se han ido recortando y en mi caso no tuve opción de acceder a ellas. Trabajé cuatro años en Ikea y otro más en Sprinter, ocho horas de jornada laboral diaria. Llegaba a casa por la tarde y tenía que compaginar la investigación con mi vida social y sentimental. En vacaciones no iba a la playa, me marchaba a Madrid al Archivo de la Guardia Civil o al del Partido Comunista a buscar documentación. Esa situación me generó un trastorno obsesivo compulsivo. Sentía la necesidad material de investigar en esas condiciones, porque si no conseguía terminar lo más rápido posible, iba a perder la salud. Acabar la tesis me permitiría después dedicarme a la investigación, ya de manera retribuida, y acceder a una plaza en alguna universidad española o extranjera. Tu abuela falleció antes y no pudo ver el libro concluido. ¿Cuántas preguntas se te quedaron sin formularle? Muchísimas. Mi abuela, además, desde 2011 desarrolló un alzhéimer muy rápido y se quedó prácticamente senil. Dejé de hacerle preguntas sobre este asunto cuando yo tenía dieciséis años y, claro, cuando me formé cómo historiador, con veinte o veintiún años ya, no le pude preguntar nada. Luego falleció. Me arrepiento de no haberle preguntado por su madre, la viuda de Manuel Sesé, que unos años después de que lo mataran se marchó a Sabadell. Por eso yo nací allí y soy catalán. Tuvo que soportar el trauma de que le mataran al marido y también la carga de la comunidad que sabía que había muerto por rojo. Creo que cayó en una gran inmunodepresión y falleció unos años después, víctima de un cáncer atroz. Me contaba el otro día Juan Manuel de Prada que, para su última novela, había visitado más de 80 archivos de todo el mundo. Se refería sobre todo a los archivos franceses y me explicó que había accedido a los expedientes que buscaba con absoluta naturalidad. ¿Te ha sucedido a ti lo mismo? La documentación en la que se explica la represión por parte del aparato franquista se encuentra en poder del ministerio de Defensa o del Interior. Es decir, está en manos de guardias civiles, policías o militares. Todos, más o menos, sabemos de qué pie cojea el estamento militar, integrado por personas más conservadoras, tanto desde el ámbito familiar como laboral. Desde hace unos diez años se ha producido una apertura gracias a que en estos archivos ingresó personal civil, ya que antiguamente allí sólo trabajaba personal militar. La presencia de personas enamoradas de la archivística trajo aparejada otra sensibilidad a la hora de prestar este servicio y eso nos ha facilitado mucho el trabajo a los historiadores. Pero todavía quedan espacios a los que resulta complejo acceder. La Guardia Civil posee un archivo propio en Madrid, en el que la documentación no está clasificada y desconocemos exactamente todo su contenido. Les he pedido muchos partes de operativos de servicio y me han dicho que no los tienen, algo difícil de comprender porque de cada servicio realizado redactan un parte. Se trata de un material sensible que habla de detenciones, deportaciones, aplicación de la Ley de Fugas... Creo, y lo mismo piensan otros historiadores, que esa documentación permanece guardada en el sótano. Por alguna razón no quieren que hechos sucedidos hace ochenta años salgan a la luz pública, aunque tampoco podemos olvidar que tienen poco personal destinado al archivo y que no está muy cualificado. En este sentido, creo que todavía queda mucho camino por andar. Tradicionalmente hemos creído que la Guerra Civil duró tres años, 1936-1939. Desde no hace mucho, se quiere dar a entender que arrancó antes, con los sucesos de Asturias de 1934. Tú, como argumentas en tu libro, la prolongas hasta 1952, ¿con qué fechas nos quedamos? Por hacerte una síntesis te diré que fijé el año 1952 porque la propia Dictadura lo determina así. He encontrado mucha documentación en la que los estamentos gubernamentales reconocen que la lucha contra la guerrilla es la continuación de la Guerra de 1936-1939. Aunque ellos afirman estar ya desarrollando su modelo de estado dictatorial, en el monte todavía hay gente contra la que luchan y que representa la herencia del conflicto bélico. Es más, no sólo es una herencia, sino que la propia Dictadura elabora un cuerpo legislativo donde se premia a los guardias civiles que combaten a la guerrilla por hechos de guerra. En esa legislación se equipara la lucha antiguerrillera con la lucha contra el ejército republicano. En consecuencia, si la misma Dictadura en su documentación de puertas hacia adentro, asume esta situación, cosa que no hace de cara al exterior para no deslegitimar su poder, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? Creo que como mínimo, y con la documentación disponible, podemos debatir qué limitaciones tiene pensar que la Guerra Civil duró más de tres años, sin pretender sentar cátedra en ningún momento. Por último, muestro documentos del año 1952, procedentes de la propia Guardia Civil, donde se dice que han vencido a la resistencia armada y ya se ha terminado la guerra. Simplificando mucho, ¿podríamos decir que los guerrilleros/partisanos de la zona golpista durante la Guerra Civil, fueron el equivalente a la quinta columna rebelde en la zona republicana o zona legal? No, es muy distinto. En un principio, la quinta columna es algo muy desorganizado, pero después se produjo una gran reestructuración de todo lo que fue el quintacolumnismo y el espionaje, mientras que la resistencia armada republicana primigenia se generó como una especie de escape, una vía de huida. El quintacolumnista es capaz de vivir en la zona republicana a través de dobles identidades y otras estrategias. En el periodo 1936-1939, quien se convirtió en guerrillero era alguien que no podía vivir en su pueblo, porque sabía que él o sus hermanos estaban en la lista de fusilables. Podían optar por quedarse en su lugar de origen, esperando la tortura o la muerte; quitarse la vida, porque ante la incertidumbre del miedo del momento el volumen de suicidios se disparó; o escapar al monte y esperar que el ejército republicano consiguiera vencer a los rebeldes para reintegrarse a su vida habitual. Mola afirmaba que la asonada militar urdida por él tenía que ser extremadamente violenta. Incluyes en el libro una frase de Hitler que dice «La dureza de hoy significa indulgencia en el futuro». ¿Este criterio de violencia se mantuvo al pie de la letra en la lucha asimétrica contra los guerrilleros? Totalmente. Fue una guerra hasta su total exterminio. Creo que era muy interesante incluir el caso de la violencia del ejército golpista junto con lo que ocurrió después con el fascismo y el nazismo. En general, tenemos la visión a nivel social de las atrocidades que se cometieron durante el holocausto o contra los partisanos. Sin embargo, si ves lo que sucedió en España, te das cuenta de que lo que dijo Mola tuvo un rotundo traslado a la realidad. La Dictadura Franquista, como se edificó desde el principio bajo el paradigma de la violencia, paralizó al disidente. Durante los años cuarenta los órganos clandestinos de dirección de comunistas y anarquistas estaban totalmente destruidos y por eso la Dictadura pudo establecerse como lo hizo. La oposición interior había desaparecido, físicamente eliminada, encarcelada o exiliada. Fue una violencia exitosa muy bien desarrollada en cuanto a los objetivos y en cuanto a la práctica, y eso explica que la Dictadura fuera tan longeva. La lucha contra la guerrilla también se libró a través de las palabras. Las autoridades franquistas no dejaron constancia por escrito de la existencia de partisanos o guerrilleros, pero sí de «bandoleros y forajidos». Claro, pero lo interesante es que ellos sí que hablan en esos términos. El interés radica en el vocabulario que se quiere emplear para despolitizar a los guerrilleros, que son las palabras que tú has citado. Pero al guardia civil que está en el monte combatiendo le falla el subconsciente y en el parte escribe guerrillero, porque para él no es un bandolero como los del siglo XVIII con patillas y trabuco. Sabe que tiene delante a un tipo, que es del Partido Comunista o de la CNT, un combatiente muy politizado y preparado. Y cuando redacta el parte, aunque el jefe le ha dicho que ponga bandolero, él escribe guerrillero. Luego el jefe se lo tacha y, a mano con estilográfica, escribe bandolero. Eso lo he constatado yo en los documentos que he manejado. El lenguaje fue importantísimo para el régimen. Oficialmente, la Dictadura no podía asumir que seguía luchando contra comunistas y republicanos en ese momento, porque eso significaba admitir que no dominaba la situación y tenía que dar la impresión de que el orden público estaba bajo control. Dentro de esta guerra asimétrica, abordas los factores psicológicos de la lucha, entre ellos el miedo, algo connatural en cualquier conflicto bélico. Pero miedo de todos: del guerrillero, de los civiles, de los falangistas y soldados… ¿A campo abierto las fuerzas estatales eran más débiles que los guerrilleros? Muchísimo más y por varias razones. La guerra da miedo a cualquier combatiente. El instinto de supervivencia aflora y uno lo que no quiere es morir ni quedarse tetrapléjico, tuerto o cojo. Ese factor hay que tenerlo en cuenta. En el caso del maquis, algunos compañeros han hablado de cómo los guerrilleros se valían del entorno y de cómo superaban el miedo que sufrían. Pero faltaba conocer la situación del otro bando. El soldado o el guardia civil se relacionaba con el medio rural también con miedo y en alguna ocasión llegaron a pegar un tiro al aire para que los guerrilleros lo escuchasen, se dispersaran y no se estableciera combate. Algunos guardias civiles llegaron a desmayarse. Todo eso no se conocía, había que definirlo, estudiar qué ocurría con sus sentimientos. Siempre vivían asustados, porque el guardia civil que peleaba no era de allí y desconocía el terreno que pisaba. Ni siquiera hablaban todos igual, porque cada uno era de una procedencia distinta y les costaba establecer comunicación entre ellos. Dado que el guerrillero generalmente sí conocía el territorio, el guardia se encontraba en una situación de inferioridad. Y su miedo lo explotaba el guerrillero. Por eso la lucha partisana duró tantos años. No se puede explicar de otro modo que los guardias civiles, que eran enormemente superiores en número, no hubieran acabado con ellos mucho antes. ¿Cuentas que los guerrilleros solían ir bien pertrechados, de dónde procedía su armamento? Los guerrilleros se nutrían preferentemente de armamento llegado de Francia. Era el caso de mi bisabuelo, que viajaba al país vecino a por armas, que procedían de la II Guerra Mundial y que entraban en España a través de los enlaces de los anarquistas y del Partido Comunista, que era el mejor organizado entonces. Pero no se trataba de piezas nuevas, sino de armamento recogido por los comunistas franceses y enviado a sus correligionarios españoles. Otra fuente de suministro la constituían las armas que los guerrilleros retiraban de los guardias civiles muertos en algún enfrentamiento. De todos modos, no se puede generalizar, porque algunas partidas guerrilleras iban muy bien armadas y otras funcionaban con escopetas y poco más. El gobierno de Franco se tomó la lucha antipartisana como una auténtica guerra: envió al ejército, utilizó artillería, incendió bosques, evacuó pueblos… ¿En algún momento temieron que la Dictadura pudiera resquebrajarse, al menos mientras duró la II Guerra Mundial? No, peligro de pensar que la guerrilla antifranquista podía acabar con la Dictadura, no lo hubo jamás. La Dictadura fue siempre muy consciente de que se trataba de un problema limitado a unas zonas de alta montaña. Sabían que, a nivel operativo o militar, nunca podrían derrotar a las fuerzas del estado y, con el paso de los años, la presencia de la guerrilla en medios rurales no iba a producir una insurrección popular, un peligro que las autoridades sí sopesaron en un primer momento. Pero como eso no sucedió y pasaron los años, el único momento en que creyeron que la cosa podía cambiar fue al finalizar la II Guerra Mundial, puesto que pensaron que podría producirse una intervención exterior por parte de los aliados para acabar con el último reducto fascista de Europa, sin olvidarse de Portugal. Temieron que las guerrillas republicanas pudieran servir de información a los aliados para intervenir en España, pero no fue así y a finales de 1946 ese temor desapareció. Hay un personaje muy importante en tu libro dentro de la lucha contra guerrillera. Me refiero a Camilo Alonso Vega, director de la Benemérita. Parece ser que ningún historiador se ha acercado todavía a estudiar su figura. ¿Cómo era este militar, muy amigo de Franco y ferrolano como él? Sobre Camilo Alonso Vega no existe ninguna biografía publicada y, si tengo tiempo, uno de mis futuros objetivos sería escribirla. Es un personaje interesantísimo. Era amigo de Franco, cazaban juntos y las familias se relacionaban. Fue una de esas amistades que el dictador fue tejiendo a lo largo de su vida y que fueron ocupando espacios de poder. Hay que pensar que Alonso Vega se encargó de liquidar la guerrilla antifranquista durante los años 40 y 50 y, cuando lo consiguió, Franco le ofreció la posibilidad de continuar al frente de la represión del aparato gubernamental, asignándole el Ministerio de la Gobernación, con lo cual controlaba el orden público y perseguía a los disidentes del régimen. Durante los años 60 y 70 llevó a cabo la represión contra las organizaciones sindicales y también contra ETA. Camilo Alonso Vega fue una figura de importancia capital, un personaje clave, dentro del entramado franquista y resulta increíble que todavía no exista un libro dedicado a él. En ‘Hasta su total exterminio’ aparece la llamada Ley de Fugas. Imagino que es la misma ley que, durante los años del pistolerismo en Barcelona, Martínez Anido puso en práctica habitualmente, ¿no? Exacto. De hecho, el uso de la Ley de Fugas durante los años 40 vive de la experiencia de Martínez Anido y de la de Julián Zugasti, que fue uno de los políticos de finales del siglo XIX encargado de luchar contra el bandolerismo en Andalucía. Más tarde, Martínez Anido la recuperó para combatir el pistolerismo y la Guardia Civil la empleó después en la lucha contra la guerrilla. Era el recurso que disponía el estado español para reprimir todos estos movimientos insurgentes. ¿Cómo recibía la población a los guardias civiles que participaban en la lucha antiguerrillera? ¿Los acogieron bien o recelaron de ellos y los marginaron junto con sus familias? Hay de todo y dependía mucho de cómo se comportaba cada guardia civil. El agente que llegaba a una comunidad siempre iba a ser tratado con rechazo porque era un ser exógeno a esa comunidad. Pero como iba a pasar mucho tiempo allí, si era majo la cosa cambiaba, porque todo el mundo tenía claro que había ido al territorio con la misión de reprimir a la guerrilla. He visto que hubo guardias civiles que se adaptaron muy bien a sus nuevos destinos, tanto es así que se casaron con mujeres de esos lugares. Pasaban cinco o seis años en la zona, se enamoraban y formaban familias. Pero también hubo guardias civiles que ejercieron una violencia atroz. Algunos daban verdadero terror y, lógicamente, el trato que recibían era más complejo y de rechazo por parte de la comunidad. Hay que tener presente también que en aquellos años, para un campesino, la Guardia Civil era el único representante del estado que conocía. Los guardias controlaban que no hubiera contrabando, ni robos, ni peleas. En resumen, pienso que no se puede generalizar porque hubo muchos matices dentro de esa relación. Terminamos por hoy. Arnau, ¿en qué nuevos proyectos de investigación trabajas actualmente? Ahora mismo preparo una visión a ras de suelo de la guerrilla. Hay muchos libros sobre este asunto, textos estupendos que me sirven de alimento y lectura, pero en estos años de trabajo en archivos he encontrado una documentación increíble sobre cartas de amor entre los guerrilleros y las cortijeras de la zona. Es una materia que tampoco se ha trabajado nunca y estoy perfilando para ver cómo puedo escribir una continuación de ‘Hasta su total exterminio’. He accedido a diarios de los guerrilleros, que es un material valioso. Para los aficionados a la Historia creo que se trata de un tema muy sugerente. |

Memoria histórica Ni bandoleros, ni alimañas, señor Pérez-Reverte Carta a Arturo Pérez-Reverte: “Escribir sobre un hecho histórico, aunque sea en columnas como la suya, implica al menos el esfuerzo por conocerlo mínimamente”. Arnau Fernández Pasalodos Universitat Autònoma de Barcelona. 10 jun 2020 El prolífico escritor Arturo Pérez-Reverte se quejaba en una columna de reciente publicación titulada Sobre héroes y/o asesinos de que la clase política y la incultura general están fabricando un tipo de español que no le gusta para nada. Desde luego, en ese punto estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, su escrito no aporta nada para solucionarlo. Aunque tampoco debería hacerlo si no era su intención al escribirlo. Lo grave de su columna es que más allá de no contribuir a mejorar la situación va y la empeora, ya que trata un tema sobre el que se muestra claramente ignorante. Ya saben que aquel que mucho abarca poco aprieta. Y que no me mal interprete el escritor, pues de escribir sabe y mucho, en eso pocos le ganan en este país. A mí desde luego. No obstante, es un desconocedor absoluto de la guerrilla, un ignorante de la historiografía y lo que es peor todavía, un autor que justifica la equidistancia entre víctimas y victimarios. Un reduccionista. Parece ser que le funciona eso de escribir bien sobre temas complejos con tal de aportar su particular visión, aunque demuestre no tener ni idea sobre lo que habla. Al fin y al cabo, parece que lo único importante a día de hoy es escribir bien, se diga lo que se diga. Al señor Reverte habría que aconsejarle que antes de dar lecciones de aparente moralidad utilizando algún tema debería conocer bien ese tema. De lo contrario, además de mostrarse como un desconocedor del mismo ayuda a rescatar visiones deformes y desfasadas que nada tienen que ver con lo que la academia española lleva tiempo publicando. La historiografía no lleva 30 años investigando sobre la resistencia armada republicana, rebatiendo y deconstruyendo el relato franquista que se encargó durante cuatro décadas de manipularla y silenciarla, para que venga ahora un buen escritor con ínfulas de historiador y recupere el discurso de los hagiógrafos del régimen. ¡Nada menos! PERSPECTIVA Señor Reverte, no se trata de una cuestión ideológica el ser capaz de ver puntos negativos y positivos en un adversario, sobre todo en relación con unos hechos pasados. Lo importante es acudir a las fuentes de archivo, auxiliarse a través de los libros escritos por investigadoras e investigadores que han dedicado años de su vida a esos temas, sean más o menos conservadores, más o menos comunistas, y ayudarse también del análisis comparado con otros casos europeos o mundiales. Poner en perspectiva aquello que uno desea comprender es fundamental en historia y usted que ha publicado libros con títulos tan pretenciosos como Una historia de España debería saberlo. La historiografía no lleva 30 años investigando sobre la resistencia armada republicana, rebatiendo y deconstruyendo el relato franquista para que venga ahora un buen escritor, con ínfulas de historiador, y recupere el discurso del régimen Lo importante, señor Reverte, es que las víctimas no pierdan su condición de víctimas y que los represores no pierdan su condición de represores. Eso es lo que vengo a decir con estas líneas. Sobre todo, en un tema como el de la guerrilla española, vilipendiada por la dictadura y olvidada por la democracia. Y usted mete en un mismo saco a un Estado que practicó políticas eliminacionistas con buena parte de su población junto a los que ante la agresión no tuvieron más remedio que defenderse. Me sorprende que tenga que dejar claro esto tras haber leído una columna de un excelente reportero de guerra como lo fue usted. Debe saber también que su amigo Paco no es el único guardia civil que hablaba de sus enemigos “con curiosa mezcla de rencor y admiración”. Fue mucho más habitual en el seno del Instituto Armado de lo que usted piensa y de lo que muchos piensan. Uno solo puede sorprenderse de esto cuando se dedica a comprar el discurso legitimador del régimen. Sorprende que se hable bien del enemigo si solo se ha leído propaganda sobre el enemigo, como le ha pasado a usted, ¿no cree? De hecho, el teniente coronel Eulogio Limia Pérez, uno de los máximos responsables de la lucha antiguerrillera en España, encabritaba habitualmente a la tropa del Instituto señalando que los partisanos eran mucho más bravos que ellos. Bueno, o que tenían muchos más cojones, como diría usted. Ya que parece que sobre la guerra suele reducirlo todo a cuestiones de tamaño y de testosterona. En fin, le dejo un ejemplo sobre lo que le comentaba del teniente coronel: Espero de todos el mayor espíritu y entusiasmo para acabar en breve plazo con lo poco que queda de bandolerismo en esta provincia, siendo lamentable tener que poner de ejemplo a los propios bandoleros que con desprecio de la fatiga e inclemencias del tiempo viven y pernoctan en el monte, haciendo marchas nocturnas de largo recorrido que prueban su voluntad y recia energía y que es preciso contrarrestar dando por nuestra parte pruebas de superioridad en todos los órdenes, resistiendo con mayor ahinco [sic] las fatigas y penalidades del servicio y ejecutandolo [sic] con el mayor celo, exactitud y entusiasmo. Lo importante es que las víctimas no pierdan su condición de víctimas y que los represores no pierdan su condición de represores Por cierto, que las buenas palabras, como las de su amigo Paco o las de Limia Pérez no confundan la parte con el todo. Pues de la misma forma que Limia escribía así sobre los guerrilleros también era capaz de acabar sus directrices amenazando con expulsar del Cuerpo y llevar a la ruina a todo aquel guardia que no actuase con la dureza que se esperaba de él en la guerra antipartisana. Además, al igual que la mayor parte de los mandos del Cuerpo en los años cuarenta se caracterizó por ordenar el asesinato de inocentes o la quema de cortijos y bosques, con la consiguiente ruina que supuso esto para centenares de campesinos. Igualmente permitió que sus subordinados torturasen a golpe de vergajo a todo aquel sospechoso o sospechosa de colaborar con la guerrilla. Y es que la tropa, los guardias civiles que combatieron a la guerrilla en el teatro de operaciones y no desde Madrid o desde las comandancias situadas en capitales provinciales, lo hizo en unas condiciones precarias, cobrando uno de los sueldos más bajos de la administración y teniendo que soportar a numerosos mandos intransigentes y déspotas a los que solo les importó contentar al Caudillo, a su benemérito amigo Alonso Vega y aprovechar sus posiciones de poder para enriquecerse económicamente. Si no pregunte a sus amigos del Cuerpo por Gómez Cantos, que gracias al golpe de Estado se convirtió hasta 1945 en amo y señor de Extremadura, en un auténtico señor de la guerra. Y no fue el único. Con la buena pluma que tiene usted le invito a que algún día se atreva a escribir sobre ellos, el resultado seguro que será excelente si decide informarse bien antes de escribir. Para ello le recomiendo que antes de acudir a los trabajos de Aguado se lea los de profesionales de la materia como Francisco Javier García Carrero. LAS FUENTES ADECUADAS Si hubiese acudido a la historiografía de verdad y no a la literatura franquista habría podido comprobar cómo la lucha antiguerrillera en España estuvo plagada de guardias que disparaban al aire para evitar el combate. De otros tantos que entraban en cortijos habitados por guerrilleros y cerraban la puerta volviendo al cuartel como si no los hubieran visto, o de guardias que vendían armas y municiones a los guerrilleros para poder dotar de un extra sus sueldos de miseria. La guerra provoca miedo, usted eso lo sabe muy bien, y los guardias civiles pasaron mucho miedo, créame. Además, la violencia empleada por guardias también fue criticada por otros guardias. Ya que le gusta a usted rescatar la memoria de su vecino para justificar a los represores, le dejo el testimonio del general de brigada Ángel Martín Díaz-Quijada, quien no tuvo reparos en hablar de estas cuestiones y nos permite comprender el grado de brutalización al que se llegó en España con los vencidos de la guerra:

Evidentemente, señor Reverte, cualquier guerra ni es negra ni blanca impoluta, más bien es gris y las generalizaciones rara vez son operativas. La Guardia Civil también en aquella época y como en todas estuvo llena de buenas personas que no torturaron en cuarteles ni aplicaron la ley de fugas. Lástima que a Manuel Sesé Mur no le tocase uno de los buenos cuando un 20 de enero de 1948 una pareja de guardias le aplicó la ley de fugas delante de sus hijos en un pueblito oscense. ¿Su delito? Su afiliación a la CNT y haberle dado de comer a los guerrilleros que se movían por el Somontano. Él no era ningún bandido ni alimaña de esos que cita en su columna. Como tampoco lo fueron la mayor parte de los más de 2.000 partisanos ejecutados o los más de 20.000 civiles detenidos y acusados de colaborar con la guerrilla. Miles de civiles murieron a consecuencia de las palizas en los cuarteles mientras los guardias les obligaban a firmar falsas declaraciones, o mientras iban engrilletados en un camión que misteriosamente se quedaba sin gasolina y eran tiroteados por la espalda. Además del número todavía desconocido de civiles que fueron asesinados por las fuerzas del orden en el marco de la lucha antiguerrillera. Muchos de ellos sí habían colaborado, pero otros perdieron la vida sin haberse cruzado nunca con un guerrillero. Le recomiendo que se lea un breve pero interesantísimo artículo escrito por Teófilo Gallega con el título “Sumarísimo 619-V-47: un ejemplo del andamiaje represivo y judicial franquista”. Si lo hace se dará cuenta rápidamente de las tonterías que escribe usted sobre la guerrilla y la absurda equiparación que hace sobre unos y otros. Muchos civiles murieron a consecuencia de las palizas recibidas en los cuarteles mientras los guardias les obligaban a firmar falsas declaraciones, o mientras iban engrilletados en un camión que misteriosamente se quedaba sin gasolina en mitad de una carretera inhóspita y eran tiroteados por la espalda tras haber “emprendido veloz carrera”. Me sorprende que después de haberle leído alguna columna en la que menciona la ley de fugas, no la tenga en cuenta a la hora de hablar de la guerrilla. Y es que tal y como denunciaba ya en 1870 Cánovas del Castillo respecto a la ley de fugas: “hace dos años nadie se fugaba, desde entonces acá todos los malhechores apelan a la fuga, y todos mueren en manos de la Guardia Civil”. Ni un herido, todos muertos entre 1936 y 1952. No me venga con equidistancias señor Reverte. LA PARTE POR EL TODO No obstante, de la misma forma que hubo buenos y malos en la Guardia Civil, también los hubo en la guerrilla. De norte a sur de España hubo guerrilleros y personas que se hicieron pasar por guerrilleros (de estos últimos los hubo a raudales como atestigua la propia documentación franquista) que violaron a mujeres, robaron a gente pobrísima y mataron a civiles por su condición de derechistas. Por lo que tiene usted un problema nuevamente cuando confunde la parte con el todo y generaliza en exceso. Debería tener en cuenta que aquel que violaba, robaba o asesinaba en el seno de las agrupaciones guerrillas habitualmente era apartado y repudiado por sus compañeros. Le recomiendo que un día se pase por el Archivo Histórico del PCE en Madrid y consulte los fondos documentales de la guerrilla. Allí se aburrirá de leer estatutos que prohibían mantener relaciones sexuales con mujeres, robar indiscriminadamente o asesinar a civiles inocentes. Además, podrá hallar ajusticiamientos de compañeros dentro de la guerrilla por haberse sobrepasado con la población, entre otras cuestiones. De hecho, encontrará también propaganda y directrices en las que se instaba a los partisanos a no atacar a los guardias civiles, pues los consideraban simples peones del régimen que estaban allí para ganarse el sustento. No obstante, ¿sabe usted lo que le costará muchísimo encontrar en un archivo civil o militar? Directrices en las que se instase a la tropa encargada de la lucha antiguerrillera para que actuase con proporción sobre la población civil o que respetase los derechos más elementales de los detenidos, fuesen guerrilleros o posibles colaboradores. Olvida que esos 257 guardias civiles murieron a consecuencia de la guerra antipartisana, de una guerra que fue iniciada por el Ejército sublevado y por el Nuevo Estado que a posteriori conocemos como régimen franquista Todo lo contrario, lo que usted encontrará mayormente en esos archivos será documentación que alentaba a actuar a los guardias civiles como si de un Ejército colonial se tratase. Solo le citaré un par de ejemplos, aunque podrían ser decenas, pero el espacio resulta limitado. El primero se trata de una orden fechada en 1942 y firmada por el ministro de la Gobernación, Valentín Galarza, en la que instaba a los guardias civiles a saltarse el reglamento con tal de exterminar a la guerrilla. La guerra sucia en su máxima expresión: «[…] Creo que si es precepto del Reglamento del Cuerpo, en consigna dada o en instrucciones a las fuerzas de la Guardia Civil que antes de hacer fuego o antes de actuar tengan que prevenir al contrario intimándole a la rendición, parece muy arriesgado en caso como el presente que tal consigna se cumpla, como en este caso se ha cumplido, demostrando un gran valor los que ejecutaron el servicio. Por ello estimo que en cuanto se trate de persecución de huidos en campo abierto, tal precepto debe ser omitido y dejar a la iniciativa de la fuerza el identificar al supuesto contrario y deducir de la observación visual si lo es o no lo es, actuando seguidamente contra ellos sin prevención de intimidación de ninguna clase». “ABRID FUEGO” ¿Sabe lo que causó este tipo de órdenes, no? Pues que cientos de civiles murieron acribillados a balazos por los supuestos garantes del orden. Por ejemplo, en 1944 unos soldados destacados en el Alto Aragón comunicaron a su mando que había una “figura que camina por el alcorce”, a lo que este respondió “pues abrid fuego”. Los soldados utilizaron una ametralladora y la ráfaga fulminó al transeúnte. Cuando se acercaron comprobaron que era la maestra de un pueblo vecino que volvía de sus vacaciones. Mientras que unos trataron de imponer cierta disciplina interna para evitar desmanes sobre la población, otros recibieron órdenes de cometer todo desmán posible si eso permitía ganar la guerra contra la guerrilla. El segundo ejemplo es la experiencia de otro guardia civil. En este caso de Norberto Pérez Rodríguez, que en 1947 fue testigo de cómo un general del Instituto Armado ordenó a un oficial «llévense a Motril dinamita y gasolina. No quiero detenidos». Es más, ese mismo general acabaría ordenándole directamente al guardia Norberto que consultase la lista de desafectos al régimen que se custodiaba en el cuartel de la Guardia Civil de Almuñécar (Granada) y ejecutase a unos cuantos, como escarmiento a la población civil por la presencia de guerrilleros en la zona. El guardia se negó y el encargo fue realizado por otro compañero que sí cumplió la orden. La violencia eliminacionista de los sublevados fue la que generó el fenómeno de los huidos y las primeras partidas guerrillas. Y no la resistencia armada la que generó la violencia estatal No obstante, para seguir con el contenido de su artículo, me atrevo a decirle que su amigo Paco quizás no le contó toda la verdad, o bien le ocultó cosas de su pasado como es habitual en la memoria de cualquier combatiente. Me vuelve a sorprender tener que decir esto de una columna escrita por alguien que ha estado en mitad de una guerra. Se lo digo, señor Reverte, porque si su vecino Paco fue miembro de una contrapartida, tal y como usted relata, lo fue tras haberse presentado voluntario para ello. Por lo que si participó en uno de los servicios más infames de la historia de las fuerzas de seguridad españolas fue por decisión propia. Se lo comento ya que parece ser que desconoce bastante las formas de actuación y los objetivos que tuvieron estas contrapartidas. Pues además de ser muy graciosas porque “se disfrazaban con ropas de civiles”, como alegremente describe, fueron las encargadas habitualmente de aplicar la ley de fugas y asesinar a civiles que muchas veces lo máximo que habían hecho era dar un mendrugo a los guerrilleros, o ni eso. Simplemente eran “rojos” y por tanto debían ser represaliados. Pues recuerde que la guerra civil, como la que se vivió en España entre 1936 y 1952, fue una guerra contra el civil. De ahí a que muriesen muchos más civiles que guerrilleros, cosa que usted obvia por completo en su columna. Curiosamente de la misma forma en que esta parte de la historia fue omitida por los autores afines al régimen. De hecho, ya que estamos basándonos en experiencias de combatientes, le dejo la de otro compañero de su vecino Paco. En concreto del guardia A. Hernández, en relación con las contrapartidas que usted describe tan simpáticamente: «[…] Me acuerdo que una vez los de la “Contrapartida” que no eran muy integrales, se creían con derecho a hacer y deshacer todo… Pegaban unas palizas de muerte. Las contrapartidas las formaban voluntarios. Era una gente bastante especial. No tenían corazón. Era gente desalmada. Tenían otra dirección distinta a la nuestra…» OLVIDOS Parece ser por su forma de escribir sobre la guerrilla que el libro de La sierra en llamas de Ruiz Ayúcar debió impactarle en su momento. Tanto como para que utilice su contenido para hablar de la resistencia. Imagino que también debe ser fan de las obras de Francisco Aguado o Antonio Díaz Carmona. Hagiógrafos todos ellos del régimen y cuyos planteamientos han sido amplísimamente superados por la historiografía española. Llega usted algo tarde, la verdad. Se equivoca gravemente cuando dice que la guerrilla fue eliminada por el régimen a consecuencia de “haber matado a 257 guardias civiles y a 50 militares y policías”. Por cierto, eso del millar de campesinos muertos a manos de partisanos me gustaría saber de dónde lo saca. Seguro que de Francisco Aguado, ¡menuda fuente! Equiparar ambas violencias y mostrarse equidistante entre víctimas y victimarios, sin intentar poner en contexto la situación de unos y otros, me parece repudiable No se confunda señor Reverte, aquella gente que mató a esos guardias estaba sentenciada a muerte o a penas de 30 años de prisión con mucha suerte antes siquiera de haberse echado al monte. Su destino estaba escrito porque los sublevados querían limpiar España, eliminar hasta la raíz a la Antiespaña. Y es que olvida usted que esos 257 guardias civiles murieron a consecuencia de la guerra antipartisana, de una guerra que fue iniciada por el Ejército sublevado y por el Nuevo Estado que a posteriori conocemos como régimen franquista. La violencia eliminacionista de los sublevados fue la que generó el fenómeno de los huidos y las primeras partidas guerrillas. Y no la resistencia armada la que generó la violencia estatal. Es muy importante tener en cuenta el actor que inicia la agresión señor Reverte, más que nada para evitar caer en las visiones tan reduccionistas como las que suele aportar usted, como el mantra cansino del supuesto “cainismo español”. ¿Usted no consideraría legitimo echarse al monte con una escopeta si sabe que al volver a casa le van a fusilar a pesar de que no tenga ningún delito a sus espaldas? Seguro que no escribiría un artículo igual sobre la resistencia italiana en la República de Saló. No trato con esta pregunta justificar la acción partisana, sino comprenderla. De la misma forma que entiendo a los guardias que en un espacio tan jerarquizado como el de la Guardia Civil tuvieron que cumplir órdenes repudiables. Muchos las acatarían con los dientes bien apretados y con rabia, mientras que otros las cumplirían con gusto. De testimonios de uno y otro tipo de guardias está la historiografía llena, lástima que no haya acudido usted a ella. Escribir sobre un hecho histórico, aunque sea en columnas como la suya, implica al menos el esfuerzo por conocerlo mínimamente. Equiparar ambas violencias y mostrarse equidistante entre víctimas y victimarios, sin intentar poner en contexto la situación de unos y otros, me parece no solo repudiable sino sintomático de que es usted un grandísimo escritor y un pésimo analista. Al menos sobre las guerras civiles. De hecho, fíjese usted si llega a copiar el relato franquista que incluso animaliza y brutaliza la acción de los resistentes españoles de la misma forma en que lo hacía la prensa y la literatura fascista. Por ejemplo, le copio el testimonio de un soldado sublevado pacense recogido en La Gaceta de Tenerife del 25 de agosto de 1936: «nos dedicaremos a recorrer la provincia para cazar a todos los que se refugiaron en el campo huidos, y recoger las armas que no entregaron por miedo». Mientras unos salían de caza, otros no tenían más remedio que defenderse y esconderse para no ser cazados. Este lenguaje que deshumanizaba a los republicanos y los convertía en animales que debían ser perseguidos fue característico entre los perpetradores y usted lo adopta de una forma que me sorprende. Es muy literario y quizás por eso le haya gustado, pero no deja de ser una deformación de su época que usted utiliza con excesiva facilidad en el presente. Por cierto, señor Reverte, el ejemplo tomado de La Gaceta de Tenerife no es casual. Lo he seleccionado intencionadamente. Fíjese usted en la fecha. España llevaba un mes en guerra y la lucha antipartisana ya se había iniciado a consecuencia de la feroz represión en los territorios dominados por los golpistas. Miles de republicanos o se echaban al monte o estaban sentenciados a muerte. Se lo digo para que no repita usted en el futuro lo que dice en su columna, sobre que después de luchar en Francia contra los alemanes ”creyendo que había llegado su hora, volvieron a España a hacer lucha de guerrillas contra el franquismo“. No se equivoque, no se habían ido nunca. Esos maquis a los que usted hace alusión lo que hicieron fue reforzar y dar empuje a la resistencia armada antifascista que ya existía en el interior a consecuencia de la represión que el Nuevo Estado jamás dejó de ejercer tras el primero de abril de 1939. Desde julio de 1936 las sierras de muchas provincias españolas vieron resistir a varios miles de republicanos hasta 1952, ininterrumpidamente. Por cierto, no sea usted tan inocente como para comprar el discursillo franquista de que la represión contra la guerrilla se inicia a consecuencia de las incursiones pirenaicas organizadas por el PCE de 1944. Y haga como los represores y diga que la violencia estatal era una respuesta defensiva ante un ataque externo, que le veo venir. La guerra antipartisana ya venía de muy lejos para entonces. BANDOLEROS FUGITIVOS Para concluir, me encantaría extenderme en una respuesta mucho más sesuda y justificada de este párrafo. No obstante, no lo haré. Ya que usted basa su columna en la experiencia de un combatiente, yo me limitaré a hacer lo mismo con la experiencia de compañeros de su vecino Paco. Dice usted, comprando de nuevo el discurso franquista y nazi que los guerrilleros españoles fueron ”bandoleros fugitivos". Y sí, digo nazi puesto que fue característico de los regímenes fascistas eso de llamar “bandidos” a los partisanos, por si no lo sabía. Pues bien, señor Reverte, la historiografía española, la de verdad, no la de Ruiz Ayúcar, Francisco Aguado o Pio Moa, que parece que es la que usted lee para estos temas, lleva 30 años sin utilizar esa terminología ya que es pura y simple propaganda fascista y carece de todo rigor científico. Podría citar aquí a decenas de doctores en historia y otros tantos compañeros de profesión que llevan años dedicándose a estas cuestiones. Pero no lo haré, prefiero responderle con la memoria de guardias civiles. Verá, comentaba el guardia civil Miguel Galindo que el Cuerpo se habían visto obligados a tildarlos de bandoleros, puesto que “teníamos orden de llamarlos de esa manera”. Mientras que el guardia José Cuenca fue consciente de lo viciado que estaba el lenguaje impuesto por el régimen: “no se podía decir que eran guerrilleros, porque la situación de España, con Franco… no se podía decir que, no estábamos en paz, y reconocer que había guerrilleros será reconocer que no estábamos en paz, que había una guerra”. Me atrevo a decir que es su desconocimiento absoluto del tema lo que le ha conducido a escribir una columna tan mala y carente de rigurosidad como la que ha escrito, pues agravia la memoria y la dignidad de miles de individuos que lucharon y resistieron por la restitución de la democracia. No me quiero imaginar las respuestas que habría tenido un escrito como el suyo en Italia o en Francia. No deja de sorprenderme que en 2020 todavía haya gente que sea capaz de escribir con tanto desconocimiento e inconsciencia como lo hace usted sobre este tema, sobre todo si tenemos en cuenta que ya en los años cuarenta y cincuenta la Guardia Civil reconocía en informes secretos que se estaba enfrentado a un Ejército guerrillero que se dividía en “Divisiones, Brigadas, Batallones y Zonas”. No sé qué manía tenemos en este país por deformar nuestro pasado cuando sus propios protagonistas, incluso los que ejercieron el papel de represores, asumieron como en este caso que se tuvieron que enfrentar a una guerrilla política cuyo objetivo era la restitución de la República. Así que de bandoleros y alimañas nada, señor Reverte. |

El bar de Zenda

Sobre héroes y/o asesinos

01 Jun 2020/Arturo Pérez-Reverte / Patente de corso

Sobre héroes y/o asesinos

Cada vez me gusta menos cierto tipo de español que nuestra infame clase política y la gozosa incultura general están fabricando. Si fuera más joven, a lo mejor me iba a otro sitio; pero me da pereza mover la biblioteca. Además, tengo curiosidad por ver en qué termina esto: si se cumplen los viejos ciclos históricos, o si este país fascinante, tan prolífico en hijos de puta, sacará la cabeza del agujero. Lo amo por desgraciado, tal vez. O, como figura en un monumento a los marinos muertos en el desastre del 98, por lo mucho que sufre y ha llorado. Y va a llorar.

Esto viene al hilo de un cuadro de mi amigo Ferrer-Dalmau, nuestro pintor de batallas. Augusto no es hombre de izquierdas, pero sí de historia militar; y ejerciendo su oficio pintó hace días un maquis, un guerrillero comunista junto a una fogata, fumándose un cigarrillo. Lo colgué en Twitter, como suelo hacer con sus trabajos. Confieso que lo hice sin inocencia, sabiendo lo que iba a ocurrir. Y ocurrió. Aquello se convirtió de inmediato en el habitual conmigo o contra mí. Tuiteros de buena fe, la mayoría, que alababan el talento del maestro; pero también zafarrancho de partidarios, enemigos, agraviados y ofendidos. Cualquiera habría dicho que los maquis fueron hace dos días y las heridas siguen frescas: valientes, cobardes, idealistas, héroes, bandoleros, asesinos… Hasta hubo quien reprochó a Augusto pintar un maquis y no un guardia civil; cuando, entre otras muchas cosas, el gran Augusto lleva pintando guardias civiles toda su vida.

Lo grave de todo esto es que esa minoría que no sale del cliché elemental, que cuando tiene una ideología determinada es incapaz de ver nada negativo en la propia ni nada positivo en la del adversario, ya no es tanta minoría, pues crece en los últimos tiempos, contagiada del disparate que la superficialidad de las redes sociales y la televisión, la ignorancia, el sectarismo y la mala fe imponen a los jóvenes. Es en momentos como éste cuando más falta hacen personas como mi amigo y vecino Paco –olvidé su apellido, o prefiero olvidarlo hoy–. Pero Paco murió hace veinte años, y el testimonio de quienes escriben con ecuanimidad sobre él y sus antiguos enemigos resulta poco frecuentado en librerías y bibliotecas.

Paco fue mi vecino, como digo. Su casa lindaba con la mía. Un jubilado tranquilo y amable, de pelo blanco. Había sido capitán de la Guardia Civil; y al ganar confianza, supe cosas de su vida. En su juventud había estado en las contrapartidas antimaquis, combatiéndolos en las montañas. No era muy lector, aunque su mujer había sido maestra, y le regalé un libro que no conocía: La sierra en llamas, de Ruiz Ayúcar. Al final me contaba episodios interesantes de cuando él y otros guardias se disfrazaban con ropas civiles y libraban una dura guerra contra el maquis bajo el frío, la lluvia y la nieve, cazándose unos a otros como alimañas con emboscadas, golpes de mano, secuestros, asesinatos mutuos, en aquella sucia guerra rural silenciada por el franquismo. Hablaba Paco de sus enemigos de entonces con una curiosa mezcla de rencor y admiración. De sus tropelías y asesinatos, y también de su valor y entereza. «Eran hombres de verdad –me dijo una vez– que sabían vestirse por los pies. Luchaban como fieras. Y había con ellos mujeres que tenían incluso más cojones que muchos». Cuando hablaba de eso, a Paco se le enturbiaba la mirada y sonreía triste: «Era gente brava que había tenido un ideal y tuvo mala suerte. Ellos cumplieron con el que creían era su deber y nosotros con el nuestro».

Nadie me lo explicó nunca tan bien como Paco, que había sido su enemigo. Entre 1939 y 1952, los maquis asesinaron a casi un millar de campesinos, a 257 guardias civiles y a 50 militares y policías. Pagaron por ello un precio sangriento y acabaron aniquilados. Pero esos hombres acosados como alimañas, que terminaron siendo bandoleros fugitivos por los montes, habían combatido tres años en la Guerra Civil; y luego, exiliados en Francia, luchado en la Resistencia, liberado París y peleado en Alemania. Y después, creyendo que había llegado su hora, volvieron a España a hacer lucha de guerrillas contra el franquismo (cuando alguien los compara con las ratas criminales de ETA, de bomba fácil y tiro en la nuca, dan ganas de reír, o de vomitar). Los maquis españoles fracasaron, quedaron traidoramente abandonados por el Partido Comunista y acabaron librando una lucha desesperada y cruel, vagando por los montes como lobos peligrosos, cayendo uno tras otro hasta que acabó todo. Fueron heroicos y criminales, como muchos de quienes los persiguieron. Y si Paco, que era guardia civil y los mataba, hablaba de ellos con lucidez crítica y con respeto, no sé quién puede creerse con derecho a hacerlo de otra manera.

____________

Publicado el 31 de mayo de 2020 en XL Semanal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario