Las Torres de Meirás, o Pazo de Meirás, es un pazo señorial situado en el término municipal de Sada (Provincia de La Coruña), España.

Introducción.

|

| Vista de la Torre de la Quimera y de otra de las tres torres. Entre ellas, el acceso principal al edificio. A la derecha, se aprecia el tejado de las dependencias destinadas al servicio. |

Las Torres de Meirás se sitúan próximas al centro de una gran propiedad, en la zona elevada de una ladera que domina un amplio valle. La finca está rodeada por un fuerte muro de piedra que, en el momento en que se construyó, no incluía tres parcelas que fueron añadidas posteriormente a la propiedad, entre las que se encuentra la de la Casa de las Conchas.

El edificio principal es de estilo romántico. Consta de tres torres cuadradas y almenadas de distintas alturas, unidas por cuerpos más bajos: el que une las dos torres de la fachada oeste acoge la capilla, y el que está entre las torres de la fachada sur, donde está la portada principal de acceso, aloja el vestíbulo. Las torres de poniente tienen tres alturas y la de la Quimera, cuatro. Su cerramiento está realizado en granito, aunque existe una gran variedad en los tipos de aparejo, reservándose las mejores piezas de cantería para las esquinas, los vanos, remates y piezas singulares.

Destacan las elegantes ventanas de una de las torres, formadas por una triple arcada apoyada en columnas y balaustrada corrida del segundo piso, y los huecos en esquina de la siguiente planta bajo dinteles de cantería rematados en arco labrado en la misma pieza y apoyados sobre tres esbeltas columnas con capiteles. El balcón cubierto de la Torre de la Quimera es otro de los elementos singulares de esta fachada. Está soportado por tres poderosas ménsulas o modillones, con balaustrada de remate macizo sobre pequeñas columnas, en las que apoya la doble arcada que soporta la cubierta y en la que no faltan los elementos decorativos de épocas anteriores.

En la fachada norte se encuentran unas dependencias que podrían haber sido añadidas en algún momento para ampliar las torres y dotarlas de un área destinada a la servidumbre.

En la capilla hay un retablo barroco dedicado a San Francisco y que fue trasladado desde el Pazo de Santa María de Sada, al sufrir éste un incendio. El pazo alberga interesantes piezas arqueológicas, blasones, escudos, fuentes y cruceros, acumulados fundamentalmente por el general Franco durante su estancia estival allí.

Historia.

El Pazo de Meirás o Torres de Meirás a pesar de su aspecto medieval el actual edificio es de finales del siglo XIX (la primera piedra se colocó en 1893). Fue construido sobre las ruinas de una antigua fortificación edificada en el siglo XIV por Ruy de Mondego, señor de las Mariñas (que es como se llama la comarca) y perteneció sucesivamente a las familias Dejo, Taibo, Ribadeneyra y, desde el siglo XVI, a los Patiño de Bergondo. Fue destruida por las tropas francesas, en el año 1809, durante la Guerra de la Independencia.

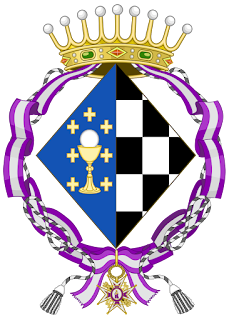

Escudo partido. 1º, en campo de azur, cáliz de oro acompañado de tres cruces llanas del mismo metal en palo a cada lado y una en el jefe; 2º, jaquelado de sable y plata, de quince puntos. Al timbre, corona condal. El blasonado, aun respetando las estrictas leyes heráldicas, mantiene algún consciente error que induce a una notable confusión a la hora de distinguirlo. Todo tipo de heráldica, siempre plena de simbología, tiene la función de mostrar los elementos de identidad, diferenciadores de los demás, respondiendo a una representación de alegorías que, por sí solas, describen y relacionan la condición de la persona a quien pertenece. En este caso, ha sido parcialmente desvirtuado con respecto a sus orígenes. Si la intención de doña Emilia fue acolar las armas de los Pardo y los Bazán -motivo bien justificado-, evidenciamos en su primer cuartel una total desvinculación de las armas utilizadas por los Pardo-a secas- y, en cuanto al segundo, aparece incompleto, toda vez que el apellido Bazán custodia su blasón «jaquelado de plata y sable, con bordura de gules, cargada de ocho aspas de oro», y aquí, como bien puede apreciarse en el dibujo, falta la bordura y sus ocho aspas. No me resisto a esbozar una ligera reflexión final, alrededor de este blasón de la condesa de Pardo Bazán, rubricando lo que diversos y rigurosos analistas heráldicos determinan, primeramente, sobre la simbólica representación de las armas de los Pardo, del que algunos afirman que «trae de oro tres pinos de sinople bien ordenados» y, por su lado, el docto padre Crespo, señala que las armas «primitivas parecen haber sido de gules, con un águila de su color, picada, membrada y armada de oro». Tampoco esto hace al caso, pues cada una de las ramas del linaje suelen modificar su emblemática y, por tanto, pueden existir algunas otras variantes, pero estos escudos, concretamente, son las más relacionadas con la nobleza gallega. Pese a este planteamiento, doña Emilia, rehuye de todas las fórmulas relacionadas con dicho apellido y sus caracteres heráldicos y se decanta por utilizar otro que nada tiene que ver con el apellido en estudio y sí con uno de los utilizados por la Casa de los Pardo de Cela. «En campo de azur, un copón de oro, surmontado en el centro por una cruz de oro y flanqueado por otras seis cruces del mismo metal, en palo, tres y tres». Y aquí, mi concluyente especulación. ¿Por qué adopta doña Emilia esta emblemática en lugar de la correspondiente a los Pardo -a secas-, como hemos señalado? Solamente una remota posibilidad, en un comprensivo intento de explicar el motivo -o capricho- por el que la condesa Emilia hubiera alterado las piezas del primer cuartel, haciendo caso omiso de los Pardo, me impulsa a intuir que la inserción del cáliz, copón o viril, que, con las siete cruces representan la heráldica gentilicia de los Pardo de Cela, pudiera suponer un intencionado homenaje, tal vez, a alguno de sus ilustres antepasados, como en su momento también modificara -así lo hemos podido comprobar- el nombre de su condado otorgado por el Rey Alfonso XIII. También pudiera ser un deseoso galanteo de acendrado orgullo y espíritu filial a su tierra nativa, dada la semejanza de aquellas armas de los Pardo de Cela con las que configuran el escudo de nuestra admirada Galicia. Nota: Posible y venerado recuerdo, a su tercera abuela, doña Ángela-Antonia Pardo de Cela y Ponte, casada con don Pedro Pardo de Lama Patiño Montejano, señor de Ciobre, progenitores de don Juan José Pardo de Lama y Pardo de Cela, del Real Cuerpo de Artillería, con pruebas de Nobleza, y bisabuelo de «la condesa Emilia». |

Francisco Franco. Tras la muerte de Emilia, en 1921, y el asesinato en 1936 de su hijo Jaime y del nieto de la condesa, también llamado Jaime, por milicianos de la FAI, la propiedad queda en manos de su hija Blanca Quiroga de Pardo Bazán y de Manuela Esteban-Collantes, viuda de Jaime. Las dos deciden donar el Pazo a la Compañía de Jesús con una serie de condiciones que no son aceptadas por estos. Entonces, en 1938, los partidarios franquistas de la coruña deciden ofrecer el Pazo a Francisco Franco como residencia veraniega. La operación de compra incluyó por tanto todo el mobiliario y el legado de la escritora, así como unas ha de terreno. La torre y los principales motivos ornamentales del Pazo de Bendaña en localidad de Dodro fueron trasladados al Pazo de Meirás. A las propiedades iniciales que correspondían al Pazo, se le añadieron algunas cercanas gracias a un proceso de expropiación forzosa de los terrenos colindantes, llevando así la superficie del edificio y de las tierras que lo rodean a 6,6 ha. La Diputación de La Coruña también expropió fincas para la «mejora y ornamentación» de la carretera que va de la capital de la provincia al Pazo. El Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008. Este hecho obligaba a los propietarios a abrir al público el inmueble, al menos, 4 días al mes. |

La biblioteca. La biblioteca que alberga el pazo, repartida en tres estancias distintas y donde aún se conserva parte del legado literario de Emilia Pardo Bazán. En Meirás, atesoran entre 9.000 a 13.000 ejemplares, en la mayoría volúmenes de ediciones de los siglos XIX y XX. Las temáticas son muy variadas y diversas, destacan los técnicos, al mezclar literatura, historia, filosofía, arte y libros de viajes, que a buen seguro conservaba allí la ilustre escritora coruñesa, con textos sobre la historia militar o el "Movimiento Nacional". En la declaración que tramita la Xunta de Galicia para proteger como Bien de Interés Cultural lo que resta del legado de Pardo Bazán, tiene registrados 3.200 volúmenes, entre ellas primeras ediciones de Voltaire. Un inventario más complejo y especializado se impone para catalogar los fondos bibliográficos de las Torres de Meirás, subrayan los técnicos. La biblioteca de Pardo Bazán constituye un patrimonio bibliográfico excepcional. Los libros que la componen dan cuenta de los amplios intereses y las relaciones que la escritora mantuvo con numerosos intelectuales coetáneos, buena parte de los cuales le dedicaron sus obras. Muchos volúmenes, la gran mayoría, son primeras ediciones que contienen, sobre todo, la literatura del Siglo de Oro español, obras francesas y españolas del siglo XIX y de principios del XX y una buena representación de la literatura gallega. Se pueden encontrar también volúmenes de filosofía, historia, sociología, guías de viajes y una amplia representación de la época en que Pardo Bazán solía colaborar. Entre ellos destacan tesoros como el libro de Saavedra Fajardo Empresas políticas (1648) o primeras ediciones de Voltaire del s. XVIII, a las que alude Pardo Bazán en Los pazos de Ulloa y de las que seguramente el primer dueño fue su abuelo Miguel Pardo Bazán. Entre los volúmenes dedicados por autores y autoras foráneos figuran también Essays on Social Topics, una serie de ensayos sobre los derechos de las mujeres y la ética sexual publicada alrededor de 1900 por Tennessee Claflin, Lady Cook, sufragista y primera mujer agente de bolsa estadounidense; o L'Assommoir (La Taberna) de Émile Zola, novela salida de imprenta en 1877. Emilia Pardo Bazán hablaba francés, leía además en inglés e italiano, e incluso tradujo del alemán a Heine. Su dominio lingüístico se refleja, asimismo, a través de títulos como Sonnets from the Portuguese (1890), de Elizabeth Barrett Browning; la Memorie autobiografiche del revolucionario Giuseppe Garibaldi; o libros científicos como Le règne animal de George Cuvier, dedicado a su hijo Jaime Quiroga, y Cosmos de Alexander Humboldt en una versión traducida al francés. Cuatrocientos veinte títulos de la biblioteca de Pardo Bazán conservada en la RAG proceden del propio domicilio coruñés de la autora, hoy sede de su Casa-Museo y de la Academia, y otros 7.463 llegaron de las Torres de Meirás tras el incendio que sufrió el pazo en el año 1978. A día de hoy, permanecen en esta residencia de Sada unos 3.000 volúmenes que pertenecieron a la escritora, según la catalogación que se pudo llevar a cabo a partir de las gestiones promovidas por la Academia en el año 2015, contando con la colaboración de especialistas de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de A Coruña. |

El municipio de Sada y Gobierno regional quieren convertir Pazo de Meirás, en un edificio público.

Nota de prensa. El pleno del ayuntamiento de Sada, donde ubica Pazo aprobó en agosto de 2017 la reclamación de la propiedad y el uso públicos, de Meirás y declarar "non grata" a los descendientes de Francisco Franco. Como consecuencia de este hecho, los descendientes de Francisco Franco ha puesto el inmueble a la venta por 8 millones de euros. Por otra parte, el Parlamento de Galicia pidió de forma unánime que la que fue propiedad de Emilia Pardo Bazán sea de uso público en julio de 2018.

El municipio está situado en el área metropolitana de La Coruña. En los últimos años el municipio ha experimentado un gran crecimiento urbanístico. De esta forma, un pueblo marinero pasó a alcanzar los 14.000 habitantes debido principalmente a la gran permisividad a la hora de construir y a la integración de la localidad en el área metropolitana de La Coruña.

Con 27,49 km² de extensión repartidos en ocho parroquias, el municipio de Sada se compone de las de Carnoedo, Veigue, Meirás, Mondego, Mosteirón, Osedo, Soñeiro y Sada. Sus resguardadas playas son muy aptas para el baño, la pesca y el submarinismo, siendo muy conocidas por la zona, como Arnela, Cirro y San Pedro y su proximidad a La Coruña (18 km) y Betanzos (10 km). |

Las Torres de Meirás, o Pazo de Meirás, es un pazo señorial que en el año 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural. Al finalizar la Guerra Civil, fue utilizado como residencia estival por Francisco Franco hasta su muerte, y posteriormente y de manera irregular pasó a formar parte del patrimonio de los herederos de su hija Carmen Franco (duquesa de Franco), hasta que la controversia sobre la tenencia del pazo llevó a la familia a ponerlo en venta en 2018, sin que llegara a comprarse. El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña sentenció que el pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la "donación personal" a Franco y a su familia del pazo. Dos meses después se cumplió la sentencia, y desde el 10 de diciembre de 2020 dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. Tras recurrir la familia Franco la sentencia ante la Audiencia Provincial de La Coruña,30 esta ratificó el 12 de febrero de 2021 que el pazo de Meirás y sus fincas son propiedad del Estado y que los franco debían desalojar la propiedad, pero a diferencia del juzgado de Primera Instancia, reconoció a la familia el derecho a ser indemnizada. En concreto, la sentencia hace referencia a los gastos de rehabilitación y mantenimiento del inmueble, que sufrió un devastador incendio en 1978, como también a las múltiples reparaciones y mejoras que los Franco habían llevado a cabo a lo largo de cuatro décadas, sin los cuales el estado actual de la propiedad sería "ruinoso". La sentencia también reconoce que no hubo mala fe por parte de la familia Franco, quien durante todo este tiempo ocupó la propiedad de manera pacífica, reconociendo su desconocimiento de la invalidez del título de propiedad que había heredado del jefe de Estado. La cantidad que deberá abonar el Estado a la familia se definiría en la fase de ejecución de la sentencia. |

Descripción. Las Torres de Meirás se sitúan próximas a la parte central de una gran propiedad, cerrada sobre sí en la zona elevada de una ladera que domina un amplio valle. El edificio muestra una solidez de formas semejante a la de las estructuras medievales. Rodea el conjunto un fuerte muro de piedra que forma ángulo recto en los límites norte y este, y que se adapta al trazado de la carretera Meirás-Santa Cruz por el oeste. En el momento en que se construyó el cierre existían tres parcelas que no habían sido añadidas a la propiedad entre las que se encuentra la de la Casa de las Conchas, por lo que el remate por el margen sur se aleja de la carretera, que discurre paralela al frente norte a una cota inferior. B) Los accesos: Se accede a la finca a través de un portalón de hierro forjado delante del que se conserva una de las garitas de control de cantería. Desde aquí, un camino conduce por el interior hasta la casa de los caseros y continúa entre una masa arbolada y bordeada de elementos decorativos, cara a la fachada oeste del Pazo. Además de esta entrada existe otra de similares características en el extremo noroeste de la parcela, que comunica con la fachada norte de la edificación principal. Finalmente, cerca de la Casa del Guarda, en el frente sur que da a la carretera, se sitúa un portón de madera entre dos pilares de hormigón que sustituye el elemento que, posiblemente en una época relativamente reciente, constituía una tercera entrada orientada a la fachada principal sur de las Torres. Desde ella se accede a la parte inferior de la finca y al camino que discurre pegado al muro de cierre que llega a la antigua granja. Está en la cota mas baja de la parcela, de la que parte el primer montículo que va ascendiendo con una ligera pendiente hasta llegar a la escalinata situada en el frente de la fachada sur, y que desembarca en la cota de la explanada sobre la que se yergue el edificio. Desde esta misma entrada se inicia otro camino delimitado por un muro de piedra que contiene el terreno de este segundo montículo, en el que se sitúa la edificación principal. Apoya sobre uno de sus tramos un emparrado, a partir de él el camino está empedrado con losas y bordeado de magnolios. En la parte más alta, antes de llegar a la explanada de la casa de los caseros, se deja a la izquierda el espacio donde aún se conservan las fuentes del antiguo jardín de la granja de Meirás. Este acceso confluye con el que hoy está en uso y que lleva al edificio principal. C) El edificio principal: El volumen: La construcción que se denomina Torres o Pazo de Meirás forma un vasto polígono irregular, en el que se elevan tres torres cuadradas en esquina, de distinta altura y almenadas. Las dos torres de la fachada oeste están unidas por un cuerpo más bajo que acoge la capilla; entre las torres de la fachada sur existe otro cuerpo, también de menor altura, en el que está la portada principal de acceso, que aloja el vestíbulo. El edificio se implanta sobre la finca descrita anteriormente, con la fachada principal orientada cara al sureste, en cuyo extremo se yergue la llamada Torre de la Quimera. Se trata de una construcción con planta en L en cuanto a su funcionamiento interior, al que se le añade un cuerpo por el extremo norte de proporciones similares al que alberga la escalera, y entre los que se crea un pequeño patio a través del que se iluminan y ventilan fundamentalmente las dependencias del servicio. La planta y las cubiertas: Las estancias se distribuyen en dos plantas a excepción de las torres de poniente (con tres alturas) y la de la Quimera (con cuatro). Se cubren a cuatro aguas al igual que el volumen añadido por el frente trasero que además tiene una bufarda orientada cara a la fachada norte. El cuerpo de la capilla tiene un pequeño faldón a un agua y el resto cubierta curva. Sobre el vestíbulo de entrada y la escalera principal hay dos planos de cubierta en banzos, con pendiente y desagüe cara a la fachada principal. El resto de la cubierta es a dos aguas con faldones de distinta dimensión en función de la geometría de la propia planta. Las fachadas: El frente principal del Pazo de Meirás, orientado al sureste, ve alterada su simetría por la diferencia de altura entre las dos torres que lo componen. El material empleado para su cerramiento es el granito, aunque existe una gran variedad en los tipos de aparejo, reservándose las mejores piezas de cantería para las esquinas, los vanos, remates y piezas singulares. En el cuerpo bajo se centra la puerta principal ornamentada, con los muros cubiertos por buganvillas que descuelgan desde la cubierta. Al no estar al nivel de la explanada que circunda el pazo, se accede a ella subiendo por una pequeña escalinata. En ambas torres, aunque de forma desigual, se busca la composición de los vanos. Todos ellos son de proporciones verticales y carpinterías de dos hojas, unos rematados con arco de medio punto y otros con dinteles horizontales. Incluso aquellos que se disponen corridos, siguen este mismo criterio separados por esbeltas columnas con sus capiteles, remarcando la verticalidad. Entre ellos destacan las elegantes ventanas de una de las torres, formadas por una triple arcada apoyada en columnas y balaustrada corrida del segundo piso, y los huecos en esquina de la siguiente planta bajo dinteles de cantería rematados en arco labrado en la misma pieza y apoyados sobre tres esbeltas columnas con capiteles. El balcón cubierto de la Torre de la Quimera es otro de los elementos singulares de esta fachada. Está soportado por tres poderosas ménsulas o modillones, con balaustrada de remate macizo sobre pequeñas columnas, en las que apoya la doble arcada que soporta la cubierta y en la que no faltan los elementos decorativos de épocas anteriores. La fachada este, abrazada por las hiedras que substituyen a los elementos decorativos, está integrada con el paisaje. Presenta la imagen de torre con un cuerpo pegado, en el que las partes macizas se ven interrumpidas por los numerosos vanos practicados para servir a las estancias de la zona noble, perfectamente orientadas en la planta primera que acoge los dormitorios. No es posible apreciar la calidad de las fábricas pero si el orden compositivo de la fachada, con huecos y carpinterías de las mismas proporciones, sencillos todos ellos, con una sola singularidad: el balcón corrido con baranda de hierro que asoma discretamente centrado en este cuerpo bajo. Hacia el norte la fachada de las dependencias del servicio, ofrece en apariencia una imagen de fábrica de cantería de pequeño tamaño, probablemente un aplacado. Existe una clara diferenciación entre los dos cuerpos del ala este: el de cubierta a dos aguas y el que podría haber sido añadido en algún momento para ampliar las torres y dotarlas de un área destinada a la servidumbre dentro de la propia casa. Al igual que sucede con el volumen prismático de la chimenea que parte de la cocina apegado a esta fachada salvando coherentemente los vanos practicados en ella; o el pequeño tiro de la cocina necesario, por otra parte, para ir adaptando el inmueble a las nuevas necesidades. Poco hay que decir sobre la organización de los huecos en este frente, de proporciones similares alineados por plantas en la supuesta ampliación y puede que reorganizados en la baja en el momento en el que la cocina fue remodelada. La única torre que tiene fachada al norte, aparentemente de cantería, cuenta con un único vano centrado en la primera planta que ilumina y ventila un dormitorio. En el piso siguiente, un vano en esquina, simétrico al de la otra torre. Finalmente cara al oeste, se presenta el lateral del área de servicio y el patio interior cerrado por una reja metálica, sin variación en la fábrica empleada ni en cuanto a proporciones y organización de vanos.

En la fachada oeste, entre las torres, avanza el volumen de la capilla. Su frente está proyectado, con similar criterio constructivo, compositivo y ornamental que la fachada principal. Variedad en el tipo de aparejo, ordenación y tipología de vanos, elementos decorativos y escudos conforman su imagen. Alineados con el cerramiento de la fachada este y con el del cuerpo de servicio por el lado oeste, hay dos portadas, o pórticos exentos, que cierran la explanada que circunda el edificio por el frente trasero, organizándose así un pequeño patio al que se sale desde esta área de servicio. La situada al oeste parece que fue trasladada desde el muro que delimita la propiedad en el lugar en el que hoy hay un portón de madera, referido anteriormente como tercera entrada. Los espacios interiores: De los departamentos de Meirás, es el vestíbulo el más destacable. Está centrado por un arco ante el que arranca la ancha escalera de granito, y el pasamanos de piedra, que se abre en dos ramas, torciendo en la derecha, para resolver la distinta altura de las dos alas del edificio, y desembocar en la galería que rodea el vestíbulo. Sobre el primer descansillo se encuentra una vidriera de colores. En el cuadrado posterior del vestíbulo, donde se situaban en otro tiempo parte de los numerosos volúmenes de la biblioteca de doña Emilia Pardo Bazán, un friso de madera y mobles de época, cuadros, tapices, armas y pergaminos.

En esta merece mención el interesante retablo de madera que encuadra a San Francisco. El techo es abovedado, con tribuna a la que se accede desde la planta superior de la otra torre. En la planta baja de esta se sitúa una biblioteca con acceso desde el vestíbulo que envuelve la solemne escalera. Los paramentos verticales están paneleados en madera barnizada, sobresaliendo los anaqueles llenos de libros y documentos cuyo valor se desconoce. El techo tiene una banda de artesonado perimetral y viguería y apontonado de madera a la vista.

En el ala este se distribuyen, en el espacio destinado a la zona noble, dos «salones de respeto», y el comedor, rematando este cuerpo en un office y la cocina, ya vinculados al ámbito de la servidumbre. Estas dependencias están comunicadas por el interior y sólo se accede, desde el cuerpo principal, a las dos primeras salas. En el muro que las separa, coincidente con la base del lado norte de la Torre de la Quimera hay dos chimeneas de cantería con la cambota apoyada sobre columnas con capiteles esculpidos al igual que su cornisa. Una puerta a la derecha de la escalera principal da paso a un pequeño distribuidor en el que se sitúa el cuarto de aseo de cortesía y el ascensor cuyo volumen sobresale en el extremo sureste del patio. A partir de aquí se sitúa el amplio corredor de la zona de servicio, en la que en simetría con la cocina y office está la zona de lavado, dos estancias –en una de ellas está el cuadro eléctrico y la otra habilitada como dormitorio–, cuartos de aseo y la escalera que comunica con el área de servicio del primer piso. El esquema de la planta primera es idéntico a la descrita. Se mantienen el perímetro y en general los muros de carga transversales que van delimitando los cuerpos de la edificación. Por la escalera de servicio que acabamos de nombrar accedemos a los dormitorios de la servidumbre. El volumen de la capilla de mayor altura, es accesible a esta cota a través de la tribuna, y el cuerpo de la entrada principal, a doble altura, rodea el doble departamento que forma el vestíbulo. En una de las torres hay un despacho con acceso directo a la escalera de bajada al dormitorio que tiene acceso directo a la capilla. Encima de la sacristía, la escalera de subida a la planta segunda de la torre con acceso directo desde el corredor perimetral. Desde aquí otra puerta de entrada a la escalera de la tercera torre, que en este piso está ocupada por un dormitorio y su cuarto de aseo. Desembarcando por la rama de la derecha y salvando cinco peldaños, llegamos al distribuidor del ala este. En el encontramos la puerta del ascensor y desde él pasamos al amplio corredor a través del que se accede a las dependencias nobles de esta planta. Dormitorios y cuartos de aseo se distribuyen de una forma similar. En el extremo sur, pegada a la Torre de la Quimera, una escalera previa a la entrada de la única sala que en esta planta ocupa la superficie de esta torre. Ya en el segundo piso, las torres con su correspondiente dormitorio con cuarto de baño y el remate de as escaleras. En el caso de la Torre de la Quimera, en la que esta sigue subiendo, existe una pequeña variación con respecto al representado en la planta en lo tocante al núcleo de comunicación vertical. En este rellano hay una puerta que comunica con el fallado. En él se perciben parte de los daños del incendio sufrido por el pazo en el año 1978. Se ve la estructura de cubierta de cerchas metálicas roblonadas y el falso techo de la planta inferior colgando de la antigua estructura de madera, con los nuevos forjados de hormigón que debieron de sustituirla en el área afectada, fundamentalmente esta ala este. |

Título de nobleza.

Mobiliario y piezas de procedencia incierta se almacenan junto con herramientas o enseres en los restos de la antigua Granja, residencia de veraneo original de los Pardo Bazán. Los vestigios de la conocida como Granja de Meirás, la antigua residencia de veraneo de los Pardo Bazán que fue reconvertida en zona de servicio tras la construcción de As Torres, nunca formaron parte de los itinerarios por este Bien de Interés Cultural. En las visitas, el guía se limitaba a mostrar las edificaciones desde lejos y explicar que albergaban la casa del guardés, almacenes, garajes y dependencias de apoyo para el cuidado de la finca. Muestran el desolador estado de la antigua Granja, objeto de múltiples reformas y transformaciones que comenzaron ya en tiempos de doña Emilia y que continuaron durante franquismo , en las que albergó pabellones, oficinas de la Casa Civil, el despacho de la telefonista y el conserje, cocheras o almacenes. |

La Academia Galega y el Concello de Sada discrepan sobre el destino de los fondos depositados en Meirás. Sada 26·11·20

“La biblioteca de Pardo Bazán no debe salir del pazo de Meirás. Ni ahora ni en el futuro”. El alcalde de Sada, Benito Portela, se mostraba ayer tajante a la hora de pronunciarse sobre el destino de los cerca de 3.200 títulos que permanecen todavía en la Torre de la Quimera. La Real Academia Galega aspira, en cambio, a que la declaración de Bien de Interés Cultural permita en breve unificar la biblioteca de la escritora en la casa museo de la calle Tabernas, en A Coruña, que custodia cerca de 8.000 títulos. La polémica está servida y la Consellería de Cultura, que tendrá un papel decisivo a la hora de decantar la balanza, evitó ayer aclarar su postura a este diario. “En este momento, por mandato judicial, no está permitida la salida de bienes de las Torres de Meirás”, se limitaron a responder desde el departamento autonómico que dirige Román Rodríguez al ser consultados sobre si eran partidarios de unificar los fondos en la Casa Museo de A Coruña o si abogaban por que permaneciesen en el pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural en 2008, entre otros motivos, por su vinculación con la escritora. La Real Academia Galega defiende que los fondos deben trasladarse a la Casa Museo, “que fue hogar de la escritora”. La RAG recuerda que es responsable de la custodia y del cuidado del patrimonio cultural y de la producción intelectual de la escritora por la “decisión de su hija y heredera, Blanca Quiroga”, que donó el edificio para “perpetuar la memoria” de la autora de Los pazos de Ulloa. El Concello de Sada defiende que los fondos deben permanecer en el pazo de Meirás, que una sentencia de primera instancia acaba de declarar patrimonio del Estado. En un comunicado remitido a los medios, el Gobierno local de Sada expresaba ayer su satisfacción por el inicio del expediente para declarar Bien de Interés Cultural la biblioteca de Pardo Bazán:

El Ayuntamiento sadense pone el acento en que uno de los principales motivos que justificó la declaración de BIC en 2008 de As Torres fue su vinculación con Pardo Bazán, que diseñó el edificio y escribió buena parte de su obra tras los muros de esta residencia señorial que pasó en 1938 a manos del dictador Francisco Franco. El hecho de que el anuncio de la incoación del expediente que publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia no haga ninguna mención al BIC del pazo de Meirás ha sido acogido con sorpresa en el Ayuntamiento sadense. “Entendemos que es una omisión involuntaria, pero que, desde luego, no debe afectar a que consta históricamente acreditada la localización originaria en Meirás de la integridad de la biblioteca y que el propio BIC de As Torres de Meirás se fundamenta, entre otros, en la categoría de sitio histórico que le da la vida, obra, y también la biblioteca, de Pardo Bazán”. Sada ha defendido en varias ocasiones que los fondos de la escritora deben permanecer en Meirás. Tras anunciar los Franco que pretendían retirar todos los bienes del pazo antes de su entrega provisional al Estado, el Ejecutivo municipal demandó una modificación de la resolución de BIC de As Torres para incluir un anexo con los bienes que deben permanecer en el inmueble por importancia para interpretar este sitio histórico. En la resolución de 2008 solo hay una alusión vaga a “anaqueles llenos de libros y documentos cuyo valor se desconoce”, una afirmación que ahora queda en entredicho. |

.svg.png)