La vía Sacra (en latín, Via Sacra, "vía sagrada", o Summa Sacra Via) fue la calle principal de la Antigua Roma, que llevaba desde lo alto de la colina Capitolina, atravesando de este a oeste el Foro Romano (donde se convertía en su calle más ancha), de la Regia al Comitium y la Curia hasta llegar a donde se encuentra el Coliseo. Historia Su origen, muy antiguo, puede remontarse a la fundación de Roma. Pierre Grimal ve en su trazado un decumanus, uno de los ejes tradicionales de toda fundación de cualquier ciudad romana. En el siglo V a. C., la carretera fue apoyada por una subestructura para protegerla de la lluvia. Más tarde fue pavimentada y durante el reinado de Nerón fue alineada con columnatas. La calzada formaba parte de la ruta tradicional del triunfo romano que comenzaba en las afueras de la ciudad y seguía a través del Foro Romano. Esta calle proporcionó un escenario para muchos hechos importantes en la historia de Roma: además de los magníficos triunfos de los generales victoriosos, se celebraban en esta calle solemnes fiestas religiosas, y se reunía allí diariamente la multitud en las basílicas para charlar, jugar a los dados, cerrar negocios u obtener justicia. Muchas prostitutas se alineaban igualmente en la calle, buscando potenciales clientes. Via dei Fori Imperiali. La Via dei Fori Imperiali ('Vía de los Foros Imperiales') es una avenida en el centro de Roma, que discurre en línea recta desde Plaza Venezia hasta el Coliseo. La avenida, cuyo nombre original era Via dell'Impero ('Vía del Imperio'), fue construida durante la dictadura de Benito Mussolini. Tras los grandes trabajos de demolición de las construcciones medievales que cubrían la zona, realizados entre 1924 y 1932, fue inaugurada el 9 de abril de dicho año. Su curso pasa parcialmente por encima del Foro de Trajano, el Foro de Augusto y el Foro de Nerva, Foro de César y Foro romano cuyas partes restantes pueden verse a ambos lados de la calzada. En los últimos años ha habido un número significativo de excavaciones a su alrededor, dada la gran cantidad de restos de la Roma imperial que se encuentran a su alrededor y debajo de ella. Actualmente la vía está abierta al tráfico rodado de transporte público, salvo los domingos, que se convierte en zona peatonal. Al principio de la década de 1930, Benito Mussolini ordenó demoler 33000 metros cuadrados de una de las zonas más densamente pobladas del centro de Roma, arrasando estructuras antiguas, medievales y renacentistas, para construir sobre ella la Via dell’Impero, actual Via dei Fori Imperiali. Entre las pérdidas se cuentan:

Parte de los foros de Trajano, Augusto, César y Nerva, así como las divisiones entre ellos (la via tapó más del 80% de los recién excavados foros de Nerva y Trajano). Para que nos hagamos una idea, la Vía de los Foros Imperiales ocupa toda la zona marcada en verde:

Los registros de los Museos Capitolinos indican que muchos de los objetos hallados durante la construcción fueron almacenados en cajones en las cámaras del Museo de la Civilización Romana,registrándose pocos datos relativos al lugar exacto y el contexto de los mismos, por lo que enormes cantidades de información que podrían haberse inferido de éstos se han perdido para siempre. La Vía de los Foros Imperiales cambió completamente la fisonomía y el carácter del corazón de Roma, partiendo los Foros en dos. La reacción de los arqueólogos e investigadores actuales al discutir sobre el asunto es a menudo de ira e indignación. Mussolini inauguró la Vía del Imperio a lomos de un caballo el 9 de abril de 1932, con un desfile de veteranos de la Primera Guerra Mundial. Abierta una comunicación directa entre el centro de la ciudad y los barrios del noreste, el tráfico de la Vía creció hasta los 1600 vehículos por hora punta actuales. Las vibraciones y los gases de escape han provocado un daño incalculable a los monumentos antiguos cercanos. Tras múltiples iniciativas promovidas por académicos y asociaciones ciudadanas, el pasado 2 de agosto el alcalde Ignazio Marino ordenó el cierre al tráfico de la parte sur de la Vía. El plan de peatonalización contempla el estrechamiento de la calzada y la construcción de un carril bici, quedando el tranvía 8 como único medio de transporte para transitar por la zona de los Foros, y será el primer paso para la reunificación del «mayor parque arqueológico del mundo». |

El escudo de la ciudad de Roma consiste en un escudo gótico con el campo de gules, en el que figura una cruz griega y la sigla SPQR de la expresión latina Senatvs Popvlvs Qve Romanvs, cuya traducción es «el Senado y el Pueblo Romano». La cruz y la sigla están escritas en oro y se disponen en una diagonal descendente, denominada banda en heráldica. El escudo está timbrado con una corona de oro abierta y decorada con ocho florones, cinco a la vista. La versión actualmente vigente se encuentra regulada en un Decreto aprobado el 26 de agosto de 1927. El blasonamiento o descripción heráldica del escudo de Roma es el siguiente: En un campo de gules, una cruz griega de oro y las mayúsculas SPQR escritas de lo mismo, todo colocado en banda.

|

El foro romano que surgió en ciudades ya existentes suele ser abierto y discontínuo y no presenta una planificación previa; sin embargo en las ciudades creadas ex novo sí puede observarse una planificación muy minuciosa. A partir del siglo III a. C. los foros empiezan a cerrarse mediante pórticos. Posteriormente los foros pasarían a ser las antecesoras de las plazas actuales. |

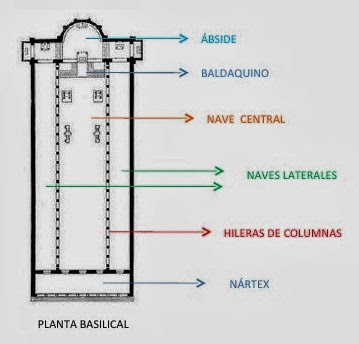

El término basílica proviene del latín basilica que a su vez deriva del griego βασιλική (fonéticamente, basiliké) que significa 'regia o real' (fem.), y viene a ser una elipsis de la expresión completa βασιλική οἰκία (basiliké oikía) que quiere decir «casa real». Una basílica era un suntuoso edificio público que en Grecia y Roma solía destinarse al tribunal, y que en las ciudades romanas ocupaba un lugar preferente en el foro. Después de que el Imperio romano se volviese oficialmente cristiano, el término se usó también para referirse a iglesias, generalmente grandes o importantes, a las que se habían otorgado ritos especiales y privilegios en materia de culto. En este sentido se utiliza hoy la denominación, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como religioso. La basílica romana tuvo múltiples usos, dedicándose a mercado, lugar de transacciones financieras, culto o, más ordinariamente, a la administración de justicia; también se utilizaba como lugar de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos comunes.

En cuanto a su concepción arquitectónica, se trataba de una gran sala rectangular compuesta por una o más naves (siempre en número impar), en este segundo caso, la central era más ancha y alta y estaba soportada por columnas. La diferencia de alturas se aprovechaba para abrir huecos de iluminación en la parte alta de los muros. En uno de los extremos de la nave principal existía una exedra o ábside, donde se instalaba la presidencia, mientras que la entrada se efectuaba por el extremo opuesto a través de un pórtico. Las basílicas del Foro Romano.

A lo largo de la historia, en el Foro Romano se construyeron las siguientes basílicas: 1.-Basílica Porcia, construida en 184 a. C. por Marco Porcio Catón, «Catón el Viejo». 2.-Basílica Emilia, construida en 179 a. C. por el censor Marco Emilio Lépido. 3.-Basílica Opimia, construida en 169 a. C. por el cónsul Opimio 4.-Basílica Sempronia, construida en 169 a. C. por el censor Tiberio Sempronio Graco. 5.-Basílica Julia, iniciada en 54 a. C. por Augusto sobre los restos de la antigua basílica Sempronia. 6.-Basílica de Majencio, una de las más espléndidas y uno de los edificios más importantes de su tiempo, iniciada por el emperador Majencio entre los años 307 y 310 y acabada por Constantino después de 313. Se singulariza por disponer de cubierta abovedada de arista. |

Basílica Julia.

La Basílica Julia (en italiano, Basilica Giulia) fue una estructura que en el pasado se alzaba en el Foro Romano. Era un edificio público grande y ornamentado, usado para reuniones y otros negocios oficiales a principios del Imperio Romano. Sus ruinas se han excavados. Lo que queda de su período clásico son principalmente los cimientos, los suelos, un pequeño muro de la esquina trasera con unos pocos arcos que son parte del edificio original y más tarde reconstrucciones imperiales y una sola columna de su primera fase constructiva. Cierra por el lado sur el Foro Romano, limita al oeste con el Vicus Iugarius separándola del templo de Saturno y al este con el Vicus Tuscus que la separa del templo de los Dióscuros. Fue empezada a construir por Julio César en 54 a. C., de quien tomó el nombre sobre el espacio antes ocupado por la Basílica Sempronia, erigida en 169 a. C. por Tiberio Sempronio Graco, padre de los tribunos de la plebe Tiberio y Cayo, quien para edificarla habría demolido la casa de Escipión el Africano y algunas tiendas de las Tabernae veteres. Para despejar el solar, César tuvo además que desplazar la tribuna de oradores a la extremidad oeste del Foro Romano. La Basílica Julia fue acabada por Augusto, pero se incendió en 14 a. C. y fue reconstruida por el mismo emperador que la dedicó a sus hijos adoptivos Cayo y Lucio en el año 12. Sufrió un nuevo incendio en época de Carino en 283 y volvió a ser restaurada con Diocleciano. Una última destrucción parcial sucedió con el saqueo de Alarico siendo reconstruida por el prefecto urbano Gabinio Vetio Probiano.

Albergaba los tribunales de lo civil. Actuaba como sede del tribunal de los Centunviros, ciento ochenta jueces que eran el total de los cuatro tribunales juntos. Era de grandes dimensiones (109x48 metros) con una nave central de 82x18 metros en torno a la cual había cuatro naves menores abovedadas en dos pisos y con arcos enmarcados por semicolumnas. La nave central se dividía en cuatro partes por cortinajes o estructuras de madera que cuando se requería se retiraban para dejar el espacio vacío.

En la escalinata del pórtico se encuentran juegos grabados en el mármol blanco como una especie de damas chinas o un círculo dividido en segmentos.

|

(en latín, Forum Romanum, aunque los romanos se referían a él comúnmente como Forum Magnum o simplemente Forum) era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central, semejante a las plazas centrales en las ciudades actuales, donde se encuentran las instituciones de gobierno, mercado y religión. Al igual que hoy en día era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. En él se situaba el hogar comunal. Series de restos de pavimento muestran que sedimentos erosionados desde las colinas circundantes ya estaban elevando el nivel del foro en la primera época de la República. Originalmente había sido un terreno pantanoso, que fue drenado por los Tarquinios mediante la Cloaca Máxima. Su pavimento de travertino definitivo, que aún puede verse, data del reinado de César Augusto. Actualmente es famoso por sus restos, que muestran elocuentemente el uso de los espacios urbanos durante el Imperio Romano. El Foro Romano incluye los siguientes monumentos, edificios y demás ruinas antiguas importantes:

Un camino procesional, la Vía Sacra, cruza el Foro Romano conectándolo con el Coliseo. Al final del Imperio perdió su uso cotidiano quedando como lugar sagrado. El último monumento construido en el Foro fue la Columna de Focas. Durante la Edad Media, aunque la memoria del Foro Romano persistió, los edificios fueron en su mayor parte enterrados bajo escombros y su localización, la zona entre el monte Capitolino y el Coliseo, fue designada Campo Vaccinio o ‘campo bovino’. El regreso del papa Urbano V desde Aviñón en 1367 despertó un creciente interés por los monumentos antiguos, en parte por su lección moral y en parte como cantera para construir nuevos edificios. Se extrajo gran cantidad de mármol para construcciones papales (en el Vaticano principalmente) y para cocer en hornos creados en el mismo foro para hacer cal. Miguel Ángel expresó en muchas ocasiones su oposición a la destrucción de los restos. Artistas de finales del siglo XV dibujaron las ruinas del Foro, los anticuarios copiaron inscripciones desde el siglo XVI y una excavación profesional fue comenzada a finales del siglo XVIII. Un cardenal tomó medidas para drenarlo de nuevo y construyó el barrio Alessadrine sobre él. No obstante, la excavación de Carlo Fea, quien empezó a retirar los escombros del Arco de Septimio Severo en 1803, y los arqueólogos del régimen napoleónico marcaron el comienzo de la limpieza del Foro, que no fue totalmente excavado hasta principios del siglo XX.

En su estado actual, se muestran juntos restos de varios siglos, debido a la práctica romana de construir sobre ruinas más antiguas. |

Existieron foros en otras zonas de la ciudad, conservándose restos en ocasiones considerables de la mayoría de ellos. Los foros en la antigua ciudad de Roma eran los siguientes: Los más importantes son los grandes foros imperiales (o Fori Imperiali), que formaban un complejo con el Foro Romano. Estos eran el Foro de César (o Forum Iulium), el Foro de Augusto (o Forum Augustum), el Foro de Nerva (o Forum Transitorium) y el Foro de Trajano.

|

El Foro Boario (o Forum Boarium), entre el monte Palatino y el río Tíber, que estaba dedicado al comercio de ganado. El Foro Holitorio (o Forum Holitorium), entre el monte Capitolino y las murallas servianas, que estaba dedicado al comercio de hierbas y verduras. El Forum Piscarium, entre el monte Capitolino y el Tíber, en la zona del actual gueto de Roma, que estaba dedicado al comercio de pescado. El Forum Suarium, cerca de los barracones de las cohortes urbanae, en la parte norte del campo de Marte, que estaba dedicado al comercio del cerdo. El Forum Vinarium, en la zona del actual rione Testaccio, entre el monte Aventino y el Tíber, que estaba dedicado al comercio del vino. |

|

| ana karina gonzalez huenchuñir |

.svg.png)