Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma;Paula Flores Vargas ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig; Katherine Alejandra Del Carmen Lafoy Guzmán

|

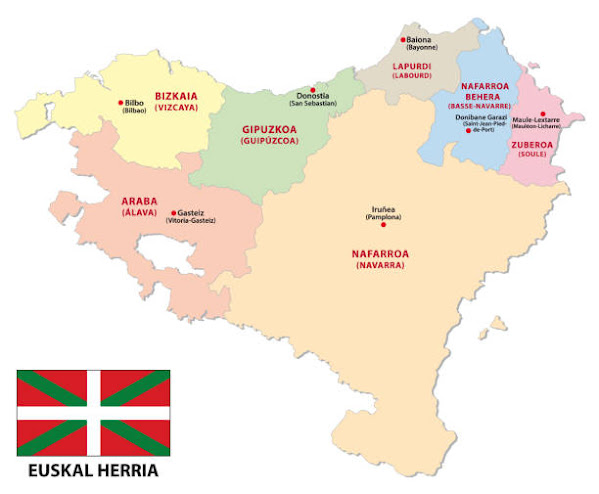

El País Vasco o Euskadi. |

País Vasco (en euskera, Euskal Herria o Euskadi), denominada frecuentemente Comunidad Autónoma Vasca (en euskera, Euskal Autonomia Erkidegoa; CAV-EAE) es una comunidad autónoma española situada en el extremo oriental de la costa del mar Cantábrico, limítrofe con Francia.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geografía. Está integrada por tres provincias (los territorios históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) y su capital de facto es Vitoria. Asimismo, Navarra tiene derecho a integrarse en Euskadi, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, el Amejoramiento del Fuero, y la disposición transitoria cuarta de la Constitución española. El enclave de Treviño (Burgos) y el Valle de Villaverde (Cantabria) tienen asimismo la posibilidad de integrarse en el País Vasco. La ciudad más poblada del País Vasco es Bilbao, que conforma un área metropolitana de cerca de un millón de habitantes, donde residen cerca de la mitad de los 2,16 millones de habitantes de la comunidad. Otras ciudades importantes del País Vasco, por razones demográficas, económicas e históricas, son: San Sebastián, Vitoria, Irún, Durango, Mondragón o Eibar, por citar algunos. También son importantes varios de los municipios que conforman las áreas metropolitanas de las capitales provinciales, como Barakaldo, Getxo o Portugalete en Bilbao, o Rentería y Hernani en San Sebastián.

Vitoria (oficialmente Vitoria-Gasteiz, en euskera: Gasteiz) es una ciudad y municipio español, capital de la provincia de Álava y sede oficial del Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco. A falta de un reconocimiento legal más explícito, se le considera capital de facto del País Vasco por ser sede de las instituciones comunes. Enclavada en un cruce de caminos, ha sido a lo largo de la historia un importante punto estratégico tanto en el plano militar como en el comercial y cultural. Ya desde tiempos romanos, en los que la calzada que unía Astorga y Burdeos (Ab Asturica Burdigalam), pasaba por Álava, estas tierras no han dejado de ser un eje de comunicaciones entre la Meseta Central y Francia. Es una ciudad con una intensa historia que se manifiesta en un valioso patrimonio monumental. Ostenta el título de «muy noble y muy leal». Su población es de 257.968 habitantes (INE 2024). |

Historia El País Vasco tiene una historia milenaria, de inciertos orígenes, y su lengua propia, el euskera, es la lengua más antigua de Europa todavía hablada hoy en día;y la única lengua aislada de Europa, por lo que el País Vasco ha suscitado el interés de lingüistas, antropólogos e historiadores de todo el mundo. El País Vasco no fue muy romanizado y nunca estuvo bajo dominio musulmán, al contrario que en el resto de la península ibérica, donde se dieron ambos fenómenos con gran intensidad. El origen de los fueros vascos se remonta al medieval Reino de Navarra, por un lado, y en los pactos por los que Vizcaya, Guipúzcoa y Álava acordaron incorporarse en la Corona de Castilla, por otro. Estos fueros son el fundamento de los llamados derechos históricos que España reconoce a estas provincias. Tradicionalmente una región agrícola, el País Vasco ha sido famoso por sus marinos, como los balleneros vascos, que navegaban hasta Terranova (Canadá) a pescar ballenas en el siglo XVI; o figuras como Juan Sebastián Elcano, que fue la primera persona en completar una vuelta entera al mundo. Junto a Cataluña, fue uno de los dos principales centros industriales de España durante el siglo XIX, debido a la abundancia y calidad del hierro vizcaíno. En el siglo XX, el País Vasco tuvo su primer Estatuto de Autonomía en 1936, de escasa vigencia. Durante el Franquismo acusó a Vizcaya y Guipúzcoa de ser «provincias traidoras» y las privó de su régimen foral, conservando el de Álava y Navarra. Tras la muerte de Franco, el País Vasco aprobó su actual Estatuto de Autonomía, recuperó en gran medida sus instituciones y derechos forales, al tiempo que sufrió un proceso de fuerte reconversión industrial que fue muy agravado pero que permitió que el País Vasco pasase de ser una de las regiones de España con una mayor tasa de paro a ser una de las que menos. Actualmente, cuenta con instituciones culturales de renombre internacional, como el Festival de Cine de San Sebastián o el Museo Guggenheim de Bilbao. |

Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía del País Vasco lo reconoce como nacionalidad histórica, y tiene dos lenguas oficiales: el castellano y el euskera. Sus instituciones básicas son el Parlamento Vasco (en euskera, Eusko Legebiltzarra) y el Gobierno Vasco (en euskera, Eusko Jaurlaritza). El País Vasco tiene además, por razones históricas, al igual que Navarra, un régimen fiscal particular (el régimen foral), regido por el concierto económico, reconocido y amparado por la Constitución, que le permite recaudar sus propios impuestos. |

Política. Los poderes del País Vasco se ejercen por la vía del Parlamento, el Gobierno y su presidente (Lehendakari) Parlamento está integrado por 75 diputados, y por disposición estatutaria, cada provincia constituye una circunscripción electoral y elige el mismo número de representantes (25). Los representantes son elegidos por la vía de la representación proporcional por un periodo de cuatro años. |

Lenguas. En el País Vasco, se han hablado dos lenguas desde hace siglos, el español y el euskera o vascuence, siendo las dos originarias de la región, pues el primero surgió en una zona amplia que abarcaba también territorios del occidente de las actuales Álava y Vizcaya. El vascuence, a diferencia del resto de lenguas españolas modernas, no procede del latín ni pertenece a la familia indoeuropea. El español es la lengua mayoritaria en los hogares del País Vasco: en el año 2001, era la lengua hablada en el hogar por el 83,0 % de la población, mientras que el euskera era la lengua hablada por el 11,8 % y un 5,2 % usaba ambas lenguas por igual en el hogar. Estos porcentajes varían de una provincia a otra, siendo Guipúzcoa donde más se habla vascuence y Álava donde menos. Las poblaciones gasconas asentadas en Guipúzcoa trajeron consigo su lengua, el occitano gascón (ya desaparecido del País Vasco, aunque se conservaron algunas comunidades hasta el siglo XX). El castellano hablado en la región presenta sendas diferencias con el castellano estándar, por lo que es considerado como un dialecto: el dialecto vasco-navarro. Literatura En el País Vasco existen dos líneas de composición literaria: en euskera y en castellano. Entre los autores en euskera destacan Resurrección María de Azkue, Bernardo Atxaga, Gabriel Aresti, Evaristo Bustinza, Manuel de Lekuona y Gotzon Garate, entre otros. Mientras que en castellano destacaron autores como Valentín de Foronda, Félix María de Samaniego, Ramiro de Maeztu, Manuel de Larramendi, Antonio Trueba, Pío Baroja, Blas de Otero, Ramiro Pinilla, Miguel de Unamuno y José María Mendiola Insausti. En la rama del ensayo, destaca el filósofo e intelectual Fernando Savater, autor de varios libros de ética y de filosofía. Entre los autores en vascuence más jóvenes destacan Kirmen Uribe, Harkaitz Cano, Unai Elorriaga, Karmele Jaio o Katixa Agirre. También cuenta con una nómina importante de autores en castellano, entre los que cabe mencionar a Álvaro Bermejo, Espido Freire o Toti Martínez de Lezea. Fernando Aramburu es el escritor vasco más leído de todos los tiempos. Poesía Existe una costumbre propiamente vasca para la composición poética popular que denomina versolari a quien la practica; pero en el campo literario han destacado poetas importantes como Gabriel Aresti, Lauaxeta, Blas de Otero y, más recientemente, autores como Kirmen Uribe o Joseba Sarrionandia. |

|

| Mapa |

Régimen foral. Régimen foral es el nombre usado en España genéricamente para el conjunto de las instituciones de la administración autónoma y de los ordenamientos jurídicos propios del antiguo Reino de Navarra y de los territorios históricos vascos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, constituidos en la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad autónoma del País Vasco respectivamente, que por diversas vicisitudes históricas han mantenido sus regímenes tradicionales, a diferencia del resto de regiones del Reino de España. Tras la desaparición de la monarquía absoluta en España, proceso ocurrido entre 1812 y 1836, uno de los principios del nuevo Estado liberal era el centralismo y, por lo tanto, la igualdad de leyes y de instituciones para todas las provincias en que quedaba dividido el Estado, pues pervivían instituciones políticas y ordenamientos jurídicos distintos, denominados fueros, para los distintos territorios de la monarquía e incluso para distintos sectores sociales. Anteriormente, los territorios de la Corona de Aragón ya habían perdido sus fueros a principios del siglo XVIII a causa de la guerra de Sucesión (y no los volvieron a recuperar nunca) cuando el rey Felipe V impulsó los decretos de Nueva Planta, por los que estos territorios pasaban a regirse por las leyes de Castilla, perdiendo sus órganos de gobierno tradicionales por haberle traicionado después de haberle jurado lealtad y haber apoyado luego al pretendiente austracista, el archiduque Carlos de Habsburgo, en la Guerra de Sucesión Española. El siglo XIX, el Reino de Navarra y las provincias vascas consiguieron a la finalización de la Primera Guerra Carlista la promesa de que su sistema privativo sería mantenido, merced a la Ley de confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839. No obstante: En el Reino de Navarra, mediante la "Ley Paccionada" (1841), las instituciones propias del Antiguo Régimen incluidas dentro de la Diputación del Reino fueron disueltas y su estatus de Reino fue anulado. Navarra conservó, eso si, la capacidad de recaudar impuestos y un régimen económico especial dentro del Reino de España. En las provincias vascas, la abolición foral se produce en 1876 tras la Tercera Guerra Carlista. Tras la abolición foral, las provincias vascas siguieron manteniendo las competencias de tributación y recaudación de impuestos, según el sistema de Concierto Económico a partir de 1878. Se conservaron algunos pequeños restos forales que, en las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, fueron suprimidos por la dictadura franquista al ser consideradas "provincias traidoras" por no haber participado a su favor en la sublevación de 1936, manteniéndose en Álava y Navarra. La Constitución española de 1978 en su Disposición Adicional Primera consagra el respeto y amparo de los derechos históricos de los territorios forales, retrotrayendo la legislación hasta 1841 y por ello estos territorios, constituidos actualmente como las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco, conservan la independencia en aspectos como el derecho tributario, fiscal o civil entre otras peculiaridades. En Navarra la norma basa su régimen de autogobierno en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 1982 y en el País Vasco es el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979. El concierto económico. El concierto económico es un instrumento jurídico que regula las relaciones tributarias y financieras entre la Administración General del Estado de España y la comunidad autónoma del País Vasco, y que forma parte del régimen foral. Históricamente, las tres provincias vascas gestionaron sus propios sistemas tributarios derivados de sus fueros, pero tras la Tercera Guerra Carlista (1876) se implanta un sistema de colaboración entre los territorios históricos y el Estado. Estos conciertos han evolucionado con el tiempo: en una primera etapa entre 1878 y 1937 las tres provincias vascas dispusieron de ellos, mientras que durante el franquismo y hasta 1980 solo la provincia de Álava los mantuvo por su apoyo al régimen dictatorial. A partir de 1981, y tras ser reconocidos los derechos históricos de los territorios forales en la Constitución de 1978 y el Estatuto de Guernica (1979), se aplica el concierto actualmente vigente. |

Iglesia catolica.

Escudo de Joseba Segura. Blasonamiento: Trae: En campo de plata, Santa Vera Cruz arbórea de sinople ecotada y descortezada en oro, adornada de los tres santos Clavos de sable en las puntas, goteados de gules. Acompañada al pie de cepa de vid en su esmalte natural con cuatro pámpanos y tres racimos de oro. En punta, Dulce Nombre de María adornada de lises en las tres puntas de la A, de azur. Acola cruz episcopal trebolada de oro. Al timbre, de sinople, capelo episcopal. La divisa prelaticia reza: SCIO ENIM CUI CREDIDI. La diócesis de Bilbao (en latín: Dioecesis Flaviobrigensis y en euskera: Bilboko elizbarrutia) es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica en España. Se trata de una diócesis latina, sufragánea de la archidiócesis de Burgos. Historia Luego de ser solicitada por el generalísimo Francisco Franco, la diócesis fue erigida el 2 de noviembre de 1949 con la bula Quo commodius del papa Pío XII, obteniendo el territorio de las diócesis de Santander y Vitoria. Fue inaugurada el 1 de julio de 1950 por el nuncio de Cayetano Cicognani. Según el historiador Andrés Eliseo de Mañaricúa y Nuere, esta denominación supone que Bilbao fue el lugar donde estuvo asentada la ciudad romana de Colonia Flaviobrigensium, cosa que él considera muy poco probable.

La diócesis de Vitoria (en latín: Dioecesis Victoriensis y en euskera: Gasteizko Elizbarrutia) es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica en España. Se trata de una diócesis latina, sufragánea de la archidiócesis de Burgos. Historia En la Alta Edad Media, la comarca de Álava fue sede de una diócesis del mismo nombre, documentada del siglo IX al XI, posteriormente suprimida y absorbida por la entonces diócesis de Calahorra. El Concordato de 1851 decidió la reunión de las entonces llamadas Provincias Vascongadas en una sola sede episcopal, agrupando territorios que habían pertenecido hasta entonces a la archidiócesis de Burgos y a las diócesis de Calahorra y La Calzada, Pamplona y Santander. De este modo la diócesis de Vitoria fue erigida por el papa Pío IX mediante la bula In celsissima el 8 de septiembre de 1861. La antigua colegiata de Santa María fue consagrada como catedral en 1863. En 1880 fue inaugurado el Seminario Conciliar y en 1930 el obispo Mateo Múgica Urrestarazu inauguró el actual Seminario Diocesano. En 1941 fueron creadas las Escuelas Profesionales Diocesanas. En 1947 el papa Pío XII concedió a la diócesis las Misiones Diocesanas. El 2 de noviembre de 1949, en virtud de la bula Quo commodius, cedió las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa para la erección de las diócesis de Bilbao y San Sebastián respectivamente; adquirió también el territorio del municipio de Condado de Treviño, que pertenecía a la diócesis de Calahorra y La Calzada. Al mismo tiempo, san Prudencio de Armentia fue proclamado patrono principal de la diócesis.

La diócesis de San Sebastián (en latín: Dioecesis Sancti Sebastiani y en euskera: Donostiako elizbarrutia) es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica en España. Se trata de una diócesis latina, sufragánea de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Historia La diócesis fue erigida el 2 de noviembre de 1949 con la bula Quo commodius del papa Pío XII, derivando el territorio de la diócesis de Vitoria. Originalmente sufragánea de la archidiócesis de Burgos, pasó a formar parte de la provincia eclesiástica de Pamplona el 11 de agosto de 1956. La archidiócesis de Pamplona y Tudela (en latín: Archidioecesis Pampilonensis et Tudelensis y en euskera: Iruñeko eta Tuterako artxidiozesia) es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica en España. Se trata de la archidiócesis latina de Pamplona, sede metropolitana de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela, unida aeque principaliter a la diócesis de Tudela. Historia La sede episcopal de Pamplona fue erigida hacia el siglo V, aunque la tradición remonta los orígenes del cristianismo en Pamplona a san Saturnino (también conocido como san Cernin o Serenín), obispo de Toulouse (Francia), quien, a mediados del siglo III predicó el Evangelio en la pequeña colonia romana fundada por Pompeyo. Entre los primeros convertidos se encontraba el senador Firmo y su hijo Fermín, que más tarde se convirtió en el primer obispo de la ciudad. Originalmente fue sufragánea de la archidiócesis de Tarragona. A finales del siglo VI se menciona a Liliolo como obispo de Pamplona en el III Concilio de Toledo (589). Parece que durante la invasión musulmana de 711 se trasladó la diócesis a Leyre. Se pierden las noticias de la diócesis hasta el 829, cuando se realizan los primeros intentos de establecer el Reino de Navarra. Durante la Edad Media Navarra fue tierra de paso de peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela por el Camino de Santiago. El tránsito de peregrinos favoreció el florecimiento de algunos monasterios (Leyre, Irache, Fitero, Iranzu y La Oliva). En el siglo XIII el Reino de Navarra estaba dividido en seis diócesis, de las cuales la de Pamplona era la mayor, extendiéndose también fuera de las fronteras del reino. En 1318 la diócesis pasó a ser sufragánea de la archidiócesis de Zaragoza, hasta 1574, cuando pasó a serlo de la archidiócesis de Burgos. En 1566 la diócesis se amplió para incluir los territorios españoles de la diócesis de Bayona y Dax, beneficiado por el contexto de las Guerras de religión de Francia. El 27 de marzo de 1783 el papa Pío VI erigió la diócesis de Tudela con la bula Ad universam agri separándola de la diócesis de Tarazona. Fue originalmente sufragánea de la archidiócesis de Burgos. En 1785 la diócesis de Pamplona cedió el arciprestazgo de Valdonsella a la diócesis de Jaca. A raíz del concordato de 1851, el 5 de septiembre de 1851 con la bula Ad vicariam del papa Pío IX la sede de Tudela fue suprimida y unida a la diócesis de Pamplona, que al mismo tiempo volvió a ser sufragánea de la archidiócesis de Zaragoza. El 8 de septiembre de 1861 cedió una parte de su territorio para la erección de la diócesis de Vitoria mediante la bula In celsissima del papa Pío IX. Desde el 17 de julio de 1889 al 2 de septiembre de 1955 la diócesis de Tudela quedó bajo administración a los obispos de Tarazona. El 2 de septiembre de 1955, en virtud del decreto Initis inter de la Congregación Consistorial, Tudela volvió a ser administrada por los obispos de Pamplona. Con el mismo decreto se revisaron los límites de la diócesis para hacerlos coincidir con los de la provincia civil, en aplicación del concordato entre la Santa Sede y el Gobierno español de 1953. La diócesis de Pamplona se amplió con 13 parroquias pertenecientes a la diócesis de Tarazona y 1 a la archidiócesis de Zaragoza, y con los arciprestazgos de Viana y Amescoas tomados de la diócesis de Calahorra y La Calzada. El 11 de agosto de 1956 Pamplona fue elevada al rango de archidiócesis metropolitana con la bula Decessorum Nostrorum del papa Pío XII; la misma bula estableció el paso de Tudela desde la provincia eclesiástica de Zaragoza a la nueva provincia de Pamplona. El 6 de febrero de 1961, en virtud de otro decreto titulado Initis inter, se realizaron ligeros cambios territoriales con la diócesis de Bayona en Francia, para hacer coincidir las fronteras de las dos sedes con la frontera estatal. El 11 de agosto de 1984, mediante de la bula Supremam exercentes del papa Juan Pablo II, se restableció la diócesis de Tudela y se la unió aeque principaliter a la archidiócesis de Pamplona, de tal modo que los arzobispos de esta sede tienen el título de arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. |

Derechos históricos |

Se denominan como Derechos Históricos, recogidos en la disposición Adicional Primera de la Constitución española de 1978, los derechos específicos de los territorios forales, que dicha Constitución ampara y respeta. Es un hecho original en la tradición constitucional española, ya que es el primer texto que recoge este reconocimiento, el cual además da carácter constitucional a normas previas a la propia constitución. Fueron propuestos por el Partido Nacionalista Vasco en la ponencia para la redacción de la Constitución, aunque no resultó suficiente para que el PNV apoyara finalmente la Carta Magna. Texto de la disposición adicional primera de la Constitución Española de 1978

Navarra. Todos los regímenes autonómicos vigentes en el Estado tienen su legitimidad en la Constitución española de 1978 y acceden a la autonomía bien por los artículos 143, 144 o 151 de la misma. En todos los casos las primeras palabras del correspondiente estatuto dicen «La comunidad de ______ se constituye en comunidad autónoma» expresando el inicio de su autonomía. El caso navarro es diferente. El preámbulo del Amejoramiento dice: «(al amparo de la Ley de 16 de agosto de 1841) Navarra conservó su régimen foral y lo ha venido desarrollando progresivamente, conviniendo con la Administración del Estado la adecuación de sus facultades y competencias cuando fue preciso». El mismo Amejoramiento es una nueva "adecuación", que engarza con la Constitución en la Adicional Primera que ampara y respeta los derechos históricos de Navarra. El autogobierno foral es previo a la Constitución y amparado y reconocido por esta, no necesita constituirse en comunidad autónoma sino que, como expresa el art. 1º de Amejoramiento: «Navarra constituye una Comunidad Foral». Es, precisamente, la Adicional Primera, la vía de Navarra para acceder al régimen autonómico establecido en la Constitución. Con posterioridad ha sido el Tribunal Constitucional quién ha ido delimitando la doctrina de interpretación de la Adicional Primera con dos periodos diferenciados: 1º Doctrina mantenida por diversas sentencias durante los años 80, sobre todo las STC 11/1984 y STC 16/1984, a recursos interpuestos tanto por la Comunidad Foral de Navarra como por la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la interpretación de los Derechos históricos en asuntos concretos: Los derechos históricos no son un título autónomo, se desarrollan en la Constitución, y queda establecido en los artículos 148 y 149 las competencias que corresponden a las autonomías y al estado con un carácter tasado. Los derechos históricos reconocen y amparan el régimen foral con carácter genérico pero no cada una de las competencias que se pudieron ejercer históricamente. 2º Doctrina mantenida a partir de la STC 140/1990. Los derechos históricos constituyen títulos de competencia material a favor de los territorios forales que escapan del marco general de distribución de competencias establecido en los artículos 148 y 149, constituyendo un plus competencial a su favor, tanto en cuanto se demuestre el ejercicio histórico de una competencia. País Vasco. En el caso del País Vasco la articulación en su autonomía de los derechos históricos reconocidos por la constitución a los territorios forales es más compleja derivado del hecho de que el País Vasco, no era titular de derechos históricos por no ser como tal un territorio foral de los aludidos en la disposición adicional primera de la Constitución. En este sentido, su conversión en comunidad autónoma a diferencia de Navarra siguió el procedimiento del artículo 151, del mismo modo que Andalucía, Galicia y Cataluña. No obstante, se daba la particularidad de que la constitución del País Vasco en comunidad autónoma fue hecha por tres territorios forales (las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) que sí que eran como Navarra titulares de derechos históricos reconocidos por la antedicha disposición adicional. Por tanto, de acuerdo a la Constitución no es el País Vasco el titular de derecho histórico alguno de los salvaguardados en la disposición adicional primera, sino que la titularidad de estos pertenecen a cada uno de los tres territorios que lo forman. Esta circunstancia, determinaría que en las negociaciones de la redacción del estatuto de autonomía del País Vasco se tuviera que recurrir al diseño de una arquitectura jurídica e institucional híbrida, en la que por un lado existen instituciones comunes para todo el País Vasco (el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco) que actúan sobre las competencias de rango autonómico y, por otro lado, existen instituciones forales en cada uno de los tres territorios (diputaciones forales y juntas generales) que son las que ejercen las competencias de rango foral derivadas de los derechos históricos que para ellos tres la Constitución reconoce. |

Ley de Modificación de fueros de Navarra de 16 de agosto de 1841 LEY PACCIONADA |

Nombre con el que se conoce a la Ley de Modificación de Fueros de Navarra de 16 de agosto de 1841. Esta ley surgió como resultado de la Ley de confirmación de fueros a Navarra y Vascongadas de 25 de octubre de 1839, y trataba de conciliar el mantenimiento del régimen foral de Navarra con el nuevo régimen liberal instaurado por la Constitución de 1837. Su elaboración se hizo tras una larga negociación entre la Diputación de Navarra y el Gobierno, que en el momento de concluir el acuerdo estaba presidido por Espartero. En Navarra se ha interpretado que el contenido de la ley era un auténtico pacto que vinculaba al Estado, al igual que en el pasado los Reyes de Navarra estaban obligados a jurar y respetar los fueros del Reino de Navarra. De ahí la denominación de Ley Paccionada. El texto completo de esta ley es el siguiente. LEY PACCIONADA DE 16 DE AGOSTO DE 1841 Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas, y en su Real nombre D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de Morella, Regente del Reino; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. El Duque de la Victoria, Regente del Reino. Madrid, 16 de Agosto de 1841. A. D. Facundo Infante. |

Ley de Confirmación de Fueros de 1839 |

Doña Isabel II por la gracia de Dios y de la Constitución de la monarquía española Reina de las Españas, y durante su menor edad la Reina viuda Doña María Cristina de Borbón, su augusta Madre, como Reina Gobernadora del reino, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demas autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. = YO LA REINA GOBERNADORA. = Está rubricado de la Real mano. =En Palacio á 25 de Octubre de 1839 = A. D. Lorenzo Arrazola. |

La Ley de 21 de julio de 1876 |

La Ley de 21 de julio de 1876 (Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1876), también conocida como Ley abolitoria de los fueros vascos, fue una ley española aprobada por las Cortes a propuesta del gobierno liberal-conservador de Antonio Cánovas del Castillo que se proponía reintegrar a las provincias vascas a la «legalidad común» de la monarquía constitucional recién restaurada, cuestión que estaba pendiente desde la Ley de Confirmación de Fueros de 1839. Las instituciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya ―diputaciones forales y Juntas― la llamaron «ley abolitoria» del régimen foral vasco y se opusieron radicalmente a ella, poniendo además todo tipo de trabas a su aplicación. La respuesta del Gobierno de Cánovas fue suprimir las diputaciones forales y las Juntas, sustituyéndolas por diputaciones provinciales ordinarias. Sin embargo, Cánovas acordó en 1878 con sus representantes un sistema de «concierto económico» que concedió al País Vasco una gran autonomía fiscal, económica y administrativa, aunque no política. Según el historiador del derecho Gregorio Monreal, «la Ley de 21 de julio de 1876 terminó con un ciclo multisecular de autogobierno vasco». Antecedentes. En la última etapa de la primera guerra carlista (1833-1840) lospartidarios de don Carlos sumaron a su causa ―sintetizada en el lema «Dios, Patria, Rey»― la defensa de los fueros vascos y navarros sobre todo después de que el gobierno liberal progresista hubiera suprimido las Diputaciones forales por decreto de 19 de septiembre de 1837. Por su parte los liberales del Partido Moderado,al Partido Progresista, apoyaron la alternativa de Paz y Fueros de José Antonio Muñagorri que proponía quitarle a los carlistas la bandera de los fueros y poner fin así a la guerra. La idea de Paz y Fueros estuvo detrás del llamado «abrazo de Vergara» que en agosto de 1839 se dieron el general Baldomero Espartero, jefe de las fuerzas «isabelinas», y el general carlista Rafael Maroto, y que puso fin a la guerra civil en el País Vasco. En el artículo 1º del Convenio de Vergara acordado por los dos generales, se decía que «el Capitán general D. Baldomero Espartero, recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta, de comprometerse formalmente á proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros» vascos y navarros. Dos meses después las Cortes aprobaban la llamada Ley de Confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839 (Gaceta de Madrid, 26 de octubre de 1839) que efectivamente reconocía los fueros vascos y navarros, pero añadiendo la acotación «sin perjuicio de la unidad jurisdiccional de la Monarquía», lo que dará lugar a una gran controversia. Como ha señalado Luis Castells la ley «se prestaba a equívocos» porque «admitía diversas lecturas». «Los partidarios del statu quo tanto en los medios vascos como gubernamentales pusieron el acento en la parte que hablaba de que se confirman los Fueros, mientras que sus oponentes replicaban que quedaba por desarrollar la parte del texto que hablaba de la modificación indispensable de los Fueros, conforme al principio de unidad constitucional».La Ley de Confirmación de Fueros constaba únicamente de dos artículos:

En Navarra se llegó rápidamente a un acuerdo para la aplicación de la ley ―el llamado «arreglo foral»― entre la Diputación y el Gobierno central, que se convirtió en la ley de modificación de los Fueros de Navarra de 16 de agosto de 1841. «Esta mal llamada ley paccionada supuso la desaparición de casi todo su antiguo régimen foral y de las instituciones del Viejo Reino, convertido en provincia; pero, al mismo tiempo, permitió el surgimiento de una nueva foralidad, que se sustentaba en el reforzamiento de la Diputación provincial (luego rebautizada como foral) y el Convenio Económico con el Estado, muy beneficioso para Navarra. Dicha ley (vigente hasta la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1982) le otorgó una gran estabilidad institucional, de modo que no cabe hablar de un problema navarro en el siglo XIX». En cambio en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no se llegó a alcanzar ningún acuerdo sobre el «arreglo foral»,por lo que su situación legal fue bastante peculiar: las Juntas y Diputaciones forales siguieron existiendo ―incrementando sus competencias sobre los municipios―, así como la exención de quintas y de impuestos (en estos dos aspectos «las provincias forales fueron más exentas que nunca», ha advertido José Luis de la Granja). El liberal guipuzcoano Fermín Lasala y Collado escribió:

Un Real Decreto de 4 de julio de 1844 introdujo algunas modificaciones importantes (se puso fin a la justicia propia, las aduanas fueron trasladadas a la costa y a la frontera, se suprimió el «pase foral», etc.),pero, como ha indicado Luis Castells, «dejó subsistente una parte sustancial del entramado que venía caracterizando al régimen foral de las provincias vascas. Permanecieron sus instituciones propias (Juntas Generales, Diputaciones), con notables competencias, siguió sin contribuirse a la Hacienda Pública y sin enviar hombres al servicio de armas; es decir, el País Vasco mantuvo un alto grado de autonomía y un techo competencial muy elevado. [...] El régimen foral mantuvo durante ese tiempo [1844-1876] una extraordinaria vitalidad y, adaptándose a los tiempos que se preveían de crisis, se fortaleció para disfrutar sus instituciones de una importante y amplia capacidad de decisión» A los liberales moderados vascos partidarios de mantener la situación a medio camino entre el régimen foral y la Constitución se les llamó «fueristas» ―su divisa era precisamente «Fueros y Constitución»―. Ellos fueron los que llevaron a cabo la táctica dilatoria para impedir que se aprobara una ley similar a la de Navarra de 1841, postergando así indefinidamente el «arreglo foral» y «esgrimiendo el argumento carlista como chantaje (el peligro de una nueva guerra carlista)». También fueron los fueristas los que acentuaron el particularismo vasco inventando la «tradición vasca», a la que dotaron de los símbolos y mitos que después pasarían al nacionalismo vasco, como el himno Gernikako Arbola, creado en 1853, o el mito de Aitor, patriarca del linaje vasco, una creación del vascofrancés Joseph Augustin Chaho (1843). Al mismo tiempo se desarrolló un fuerismo literario con obras «que recreaban un pasado vasco mítico y heroico» ―y cuyo objetivo era, como se dijo entonces, «inflamar la imaginación de los pueblos»―, entre las que destacaron Tradiciones vasco-cántabras (1866) de Juan Venancio Araquistáin y Amaya o los vascos en el siglo VIII (1877; 1879) de Francisco Navarro Villoslada ―esta última, una «novela histórica que se ha de convertir en uno de los textos de mayor eficacia en la formación de la conciencia nacionalista»―.

Por otro lado, marcó un hito en la formación de una «conciencia prenacional» vasca que en un debate parlamentario en el Senado en 1864 el fuerista Pedro de Egaña utilizara el término «nacionalidad» para referirse a la «organización especial» de las Vascongadas, aunque sin poner en duda a la «nación española», «un claro ejemplo de la existencia de un doble patriotismo, a la vez vasco y español» entre los fueristas, ha apuntado José Luis de la Granja. Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) surgió una corriente neocatólica del fuerismo, con el lema «Dios y fueros» (Jaungoikoa eta Foruac) por oposición al de «Fueros y Constitución» de los fueristas liberales. En 1869 el fuerista integrista Arístides de Artiñano hizo un llamamiento para que el «pueblo vascongado» se sublevara en favor del pretendiente Carlos VII, como la única forma de hacer frente a la «Revolución» que, según él, pretendía arrebatarle sus fueros y su religión, al introducir la libertad de cultos. «La religión se halla inoculada en el corazón de todo vascongado, está íntimamente ligada con sus tradiciones, con sus usos y costumbres, con su historia, ha sido, es y será la primera y más esencial de sus libertades, el símbolo de sus glorias, su esperanza y su consuelo en la otra vida», escribió en el opúsculo Jaungoicoa eta foruac ['Dios y fueros']: la causa vascongada ante la revolución española Efectivamente, los fueristas neocatólicos se integraron en el carlismo, que en 1872 desencadenará la que será conocida como la «tercera guerra carlista». Restaurada la monarquía borbónica, el nuevo rey Alfonso XII hizo un llamamiento a los carlistas para que depusieran las armas a cambio del mantenimiento de los fueros, pero no obtuvo respuesta. En la llamada «proclama de Peralta» de 22 de enero de 1875 dijo:

La ley. Tras la derrota de los carlistas en febrero de 1876, que habían hecho de la defensa de los fueros uno de sus señas de identidad, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Gobierno y artífice del régimen político de la Restauración, se planteó resolver por fin el problema de la reintegración de las provincias vascas a la «legalidad común» de la monarquía constitucional, decisión que reflejaba el sentir generalizado de la opinión pública de que había que terminar con la situación de «privilegio» de las «Provincias Vascongadas». Con ese fin Cánovas convocó en abril de 1876 a los comisionados de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya «para oírles sobre el inmediato cumplimiento del artículo 2 de la ley de 25 de octubre», pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que promovió la aprobación por las Cortes de la Ley de 21 de julio de 1876 que las autoridades vascas llamaron ley «abolitoria» del régimen foral y que se resistieron a aplicar. La ley no suprimía el régimen foral —las Juntas y las Diputaciones se mantenían— sino que «se limitaba a suprimir las dos exenciones de que habían gozado hasta entonces Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por ser incompatibles con dicho principio [de unidad constitucional]», aunque «las Cortes concedían plenos poderes al Gobierno de Cánovas para la ejecución de dicha ley». Ahora bien, como ha puntualizado Juan José Solozábal, la ley abolía «lo que todavía quedaba de más significativo de la organización vasca: la contribución impositiva y su exención de quintas». El artículo 1º de la Ley se refería precisamente al régimen fiscal y al sistema de quintas: Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir, en proporción a sus haberes, a los gastos del Estado, se extenderá, como los derechos constitucionales se extienden, a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, del mismo modo que a todos los demás de la nación. En el debate del proyecto de ley, que tuvo lugar del 12 al 19 de julio, los diputados vascos, todos ellos liberal-conservadores, hicieron una encendida defensa de los fueros y se posicionaron absolutamente en contra. No solo porque el proyecto de ley «abolía» el régimen foral vasco (y suponía una violación flagrante de la Ley de Confirmación de Fueros de 1839, lo que ya había sido denunciado por las tres Diputaciones en la Exposición dirigida a las Cortes de la nación de 16 de junio de 1876, ya que en el proyecto de ley «no se modifican los fueros, sino que se destruyen radicalmente» ), sino también porque lo consideraban como un «castigo» al apoyo dado al carlismo por las «Provincias Vascongadas», a pesar de que no toda la población se había sumado a la causa de don Carlos («A los liberales de aquellas provincias [Vascongadas] se les priva de sus derechos, y a los carlistas de más acá del Ebro se les indulta», dijo el diputado Javier Barcaiztegui). Uno de los diputados suplicó a la Cámara:

Como ha señalado Luis Castells, tras la aprobación de la ley «la conmoción fue terrible en el País Vasco, donde se extendió la opinión de que con esa ley quedaba suprimido el régimen foral», aunque en la misma no se eliminaban ni las Juntas Generales ni las Diputaciones forales. De hecho fueron estas instituciones las que encabezaron el movimiento de resistencia a la aplicación de la ley «supresora de los fueros, buenos usos y costumbres del País Vascongado», como declararon conjuntamente las tres diputaciones. Por su parte las Juntas Generales respectivas también consideraron que la ley era «derogatoria de sus Fueros, instituciones y libertades». En realidad, según Castells, «la voluntad de Cánovas no era suprimir el régimen foral en su totalidad; quería, sí, aplicar la unidad constitucional en el sentido ya comentado (fiscalidad, servicio de armas), reforzar la unidad política, pero dejando subsistente el régimen administrativo. Como manifestó en diversas ocasiones, su idea era implantar en las provincias vascas el modelo navarro que surgió en 1841, suprimiendo lo que entendía que eran privilegios desfasados...».[De hecho Cánovas había elogiado los fueros vascos años antes en el prólogo que escribió para el libro Los vascongados de Miguel Rodríguez Ferrer. Por su parte Juan José Solozábal ha señalado que «la frustración y el sentimiento de incomprensión por parte del resto de España se generalizó en el pueblo vasco. Por primera vez tuvo lugar la unanimidad en la defensa foral, más allá de las disidencias políticas; y en definitiva quedaron sentadas unas bases de descontento, incapacidad y atonía que muy pronto serían capitalizadas, por fuerzas antiliberales y antiespañolas».Así lo constató en 1902 el fuerista euskaro Arturo Campión: Los falsos hombres de Estado que abolieron las libertades forales, no solamente hirieron a Euskaria, sino que crearon un nuevo peligro para la nación... Ellos y no otros son los causantes, los fautores de la tendencia separatista en un país cuya portada de españolismo es la heroica ciudad de Fuenterrabía. [...] Sólo conozco un modo racional, justo y eficaz de cortar las raíces del separatismo: restablecer la antigua, la castiza, la tradicional, la venerable hermandad de los fueros y la monarquía española. La supresión de las Juntas y de las Diputaciones forales y el «concierto económico»

El gobierno exigió el cumplimiento de la ley, es decir, que se empezara a contribuir con dinero y con hombres, pero las instituciones forales manifestaron públicamente que no iban a «cooperar directa ni indirectamente a la ejecución de dicha ley» porque suponía «la pérdida de nuestras libertades sin las que no es posible concebir la existencia del País». Se inició entonces un constante forcejeo entre el gobierno y las autoridades forales que duraría dos años (por ejemplo, a principios de 1877 las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos pusieron todas las trabas posibles para impedir el alistamiento de jóvenes para el servicio militar y por esas mismas fechas el gobierno llegó a prohibir la publicación de artículos en la prensa vasca contrarios a la ley). Durante ese tiempo las posturas transigentes de los vascos dispuestos a negociar con el gobierno, para encontrar el «el modo de conciliar los derechos de la provincia con los intereses generales de la nación», fueron ganando peso en Guipúzcoa y en Álava, mientras que en Vizcaya, con su Diputado General Fidel Sagarmínaga al frente, continuaban predominando los intransigentes opuestos a cualquier «arreglo foral». La respuesta del gobierno fue sustituir en mayo de 1877 la Diputación foral de Vizcaya por una Diputación provincial como las existentes en el resto de España. Por su parte las Diputaciones de Guipúzcoa y Álava se mostraron dispuestas a negociar pero como continuaron insistiendo en no reconocer la ley de 1876 el gobierno también las disolvió seis meses después, sustituyéndolas asimismo por diputaciones provinciales ordinarias.«Ahora sí que podía hablarse de la abolición foral, aunque su legado continuará presente en el País Vasco», ha comentado Luis Castells. Cánovas negoció entonces con los representantes de las tres diputaciones provinciales, dominadas ahora por los transigentes, llegando a un acuerdo que quedó plasmado en el real decreto de 28 de febrero de 1878 que estableció la entrada de las tres provincias vascongadas en el «concierto económico de la nación». Según el decreto las diputaciones recaudarían los impuestos y entregarían una parte de ellos ―el «cupo»― al Estado ―esta misma solución se había aplicado en Navarra un año antes, mediante un procedimiento diferente―. Feliciano Montero ha señalado que «la fórmula del concierto económico era, por tanto, una solución transaccional acorde con el conjunto de la operación política canovista. De hecho, los citados conciertos parece que no fueron excesivamente contestados de momento por la población y las autoridades provinciales, aunque el agravio al sentimiento foralista permanecería potencialmente como fuente del futuro movimiento nacionalista». Según José Luis de la Granja, «el Concierto, semejante al Convenio navarro, fue bien acogido por la burguesía vasca, en especial por la vizcaína que empezaba entonces el proceso de revolución industrial, pues era muy ventajoso para sus negocios al sustentarse en la tributación indirecta y apenas gravarle con impuestos directos». Por su parte Luis Castells ha indicado que el «concierto económico» implicó «que persistiera la especificidad administrativa de las provincias vascas, si bien asentada sobre otra base». «Fue casi unánime el criterio de los beneficios que generó al País Vasco, empezando porque ya desde este primer momento "están aquellas provincias muchísimo menos recargadas de impuestos que las demás", tal como reconocía el propio Cánovas», añade Castells. De hecho en las elecciones generales de España de 1879 vencieron los transigentes y «desde entonces las provincias vascas se integraron en la Monarquía de la Restauración, ya sin los Fueros pero con los Conciertos, que suponían una importante autonomía económica y administrativa, pero no una autonomía política». Sin embargo, los fueristas intransigentes no se conformaron con el concierto económico y demandaron la reintegración foral. Se organizaron en dos grupos políticos: la Asociación Euskara de Navarra, promovida por Juan Iturralde y Arturo Campión, que propugnó la formación de un bloque fuerista vasco-navarro que superara la división entre carlistas y liberales bajo el lema «Dios y Fueros» y que también defendió la «fraternidad euskeriana» de todos los territorios vascos a ambos lados de la frontera con el lema Zazpiyak-Bat («Siete en una»);y la Sociedad Euskalerria de Bilbao, presidida por Sagarmínaga y que también adoptó como lema «Dios y fueros» —y asimismo abogó por la formación de un bloque vasco-navarro—.«No nos incumbe pues, intervenir en la política española mientras no renunciemos a ser pueblo aparte dentro de España... Tiempo es ya de convenir que no cabe entre nosotros más política, que la política propiamente vascongada, si hemos de tener fueros...», escribió Sagarmínaga. Un sector de los euskalerriacos encabezado por Ramón de la Sota se integraría en 1898 en el Partido Nacionalista Vasco, fundado tres años antes por Sabino Arana. Sin embargo, Arana no procedía del fuerismo mencionado anteriormente, sino del carlismo y del integrismo. Valoración. Sobre la nueva etapa abierta por la Ley de 21 de julio de 1876 el historiador Luis Castells ha indicado lo siguiente: La ley de julio [de 1876] venía a tocar puntos sensibles de la mentalidad colectiva, de un imaginario que había hecho del Fuero un tótem protector, garante de una sociedad imaginada en términos idílicos. En esa coyunta la intelligentsia vasca recurrió a la fuerza del mito... y convocó reacciones melancólicas de añoranza de un pasado mitificado. [...] Se reforzaba con todo ello una construcción discursiva de enorme eficacia social en la que no se escatimaba la hipérbole (el Fuero como garante de la libertad, el progreso y la felicidad), ni la apelación a lo religioso (el Fuero compresión de los sagrados derechos), ni al dramatismo ante la nueva situación legal. Bajo esta perspectiva, la ley de julio fue experimentada en la sociedad vasca como una abolición de su régimen peculiar y una injusticia que había de ser reparada, a la par que generaba sentimientos de agravio e impulsaba los lazos de afinidad e identidad en la población. Fue, en este sentido, otro eslabón más en el proceso de creación de una identidad vasca, entendida todavía sin un sentido excluyente. |

DON ALFONSO XII, Por la gracia de Dios Rey constitucional de España: A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio á veintiuno de Julio de mil ochocientos setenta y seis. YO EL REY. El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo. |

Partidos Políticos. |

El Partido Nacionalista Vasco, oficialmente denominado Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (en euskera: Euzko Alderdi Jeltzalea; en francés: Parti Nationaliste Basque; EAJ-PNV o, en Francia, EAJ-PNB), es un partido político creado en 1895 de ideología nacionalista vasca que se sitúa principalmente entre el centro del espectro político.

|

| Mapa político de España en 1850, según Francisco Jorge Torres Villegas. Distingue entre la España uniforme o puramente constitucional (la antigua Corona de Castilla), la España incorporada o asimilada (la antigua Corona de Aragón), la España foral (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, «cuatro provincias exentas o forales que conservan su régimen especial diferente de las demás») y la España colonial (Posesiones de África, Cuba, Puerto Rico y Filipinas). |

.svg.png)

.jpg)

una misteriosa tierra, un pueblo con antigüedad milinaria

ResponderEliminar